淡染胭脂一朵轻

唐娒嘉 字数:

《 文化旅游周刊 》( 2025年03月16日 第 03 版 )

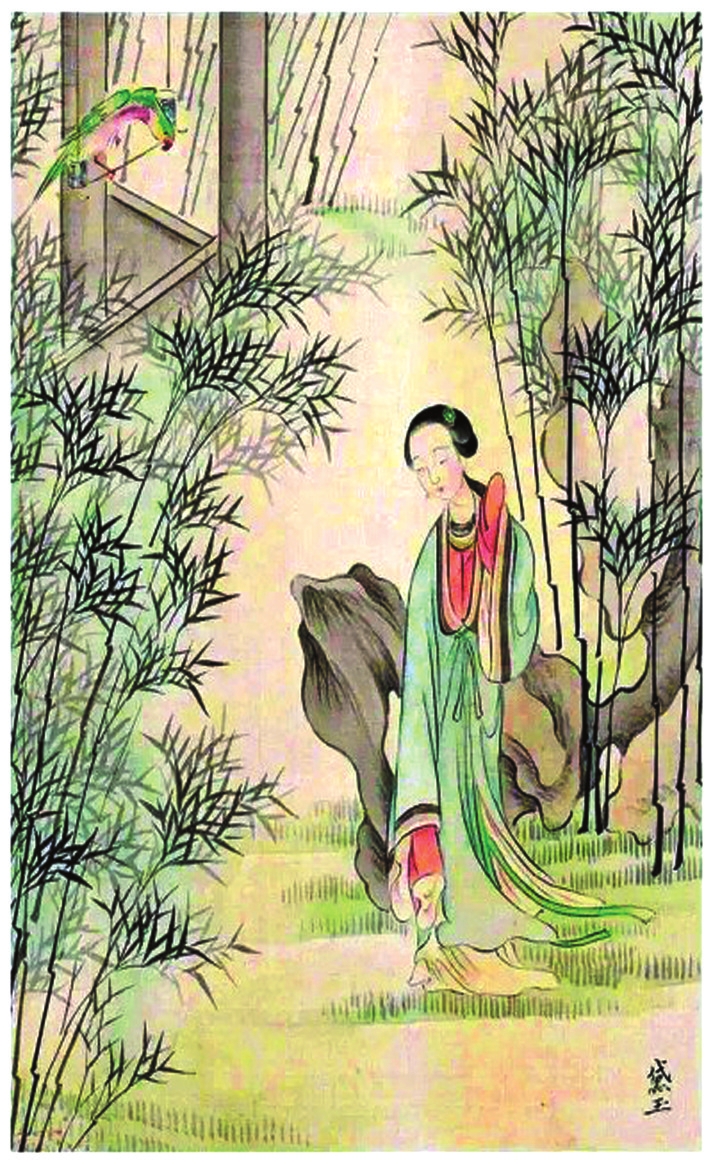

清代改琦绘《黛玉》

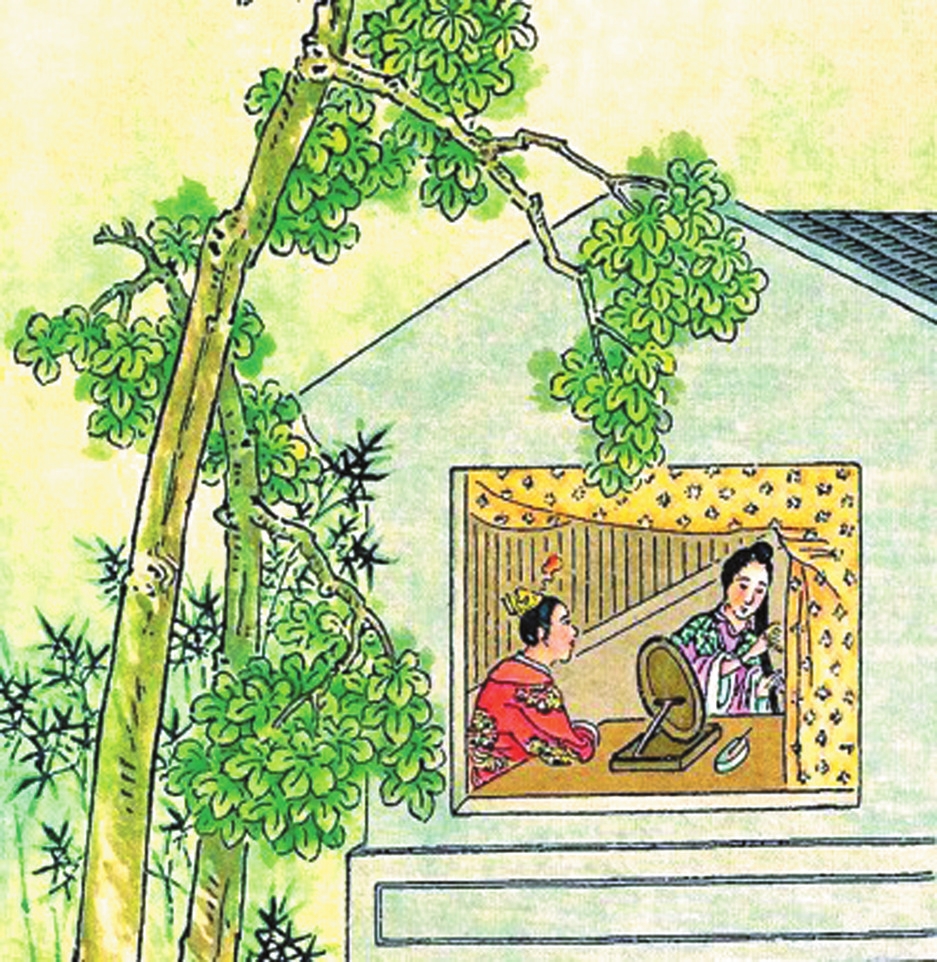

《红楼梦》插画“平儿理妆”

说起中国古代传统女性妆容,不免要提到“脂粉”二字,其中“脂”指的就是胭脂。南京玄武湖畔有六朝古迹胭脂井,五代李煜词中有名句“胭脂泪”,胭脂红是古人所喜爱的一种颜色。古人诗文小说里常提到胭脂,然而,要说古典文学中谈胭脂之集大成者,则非《红楼梦》莫属。

《红楼梦》中写了许多美妆用品,如画眉之墨、胭脂、香粉等,其中胭脂出现最为高频。小说第二回写宝玉周岁时,父亲贾政为了试他将来的志向,“便将那世上所有之物摆了无数,与他抓取。谁知他一概不取,伸手只把些脂粉钗环抓来”。从抓周开始,贾宝玉便展露出了对胭脂的偏爱。之后书中还介绍宝玉不仅爱吃胭脂,还是制胭脂的高手。无论在用料上,还是在制作工序、手法上,都展现出对制作胭脂一事的在行。那么,胭脂的制作原料与制作方法有哪些?胭脂在中国传统文化中扮演着怎样的角色?这些都是值得探讨的有趣话题。

中国古代胭脂的制作原料主要包括红蓝、苏木、山花、石榴、玫瑰等花木,以及一种叫作紫矿的植物类原料。紫矿也叫“紫铆”,据《天工开物》记载:“燕脂,古造法以紫铆染绵者为上。”紫胶虫运土到树端做巢,其分泌物淋了雨露凝结而成的即为紫铆。紫矿染绵所制成的胡胭脂是胭脂中上品,唐代诗人李贺在《雁门太守行》中云:“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。”描绘的便是号角声响起的秋日里,塞土在夜色中犹如紫色胭脂一般浓郁。李时珍的《本草纲目》中,认为胭脂按照不同制作原料主要可分为四种:一种以红蓝花汁染胡粉而成;一种以山燕脂汁染粉而成;一种以山榴花汁染成;一种以紫铆染绵而成。不同于现代美妆用品多由化学制剂制成,胭脂的原料来源于自然界,如此“宝玉爱吃胭脂”的情节便也合情合理。

此外,胭脂的制作也凝聚着巧思与创意,《红楼梦》第四十四回写宝玉为平儿理妆,专门介绍了胭脂的制作流程:“上好的胭脂拧出汁子来,淘澄净了渣滓,配了花露蒸叠成的。只用细簪子挑一点儿抹在手心里,用一点水化开抹在唇上,手心里就够打颊腮了。”宝玉特意强调他制的胭脂很独特,与铺子里卖的片状普通胭脂不同。这其实提示我们古代胭脂的制作工艺是多种多样的,而宝玉所说的只是其中一种制作工艺——脂状胭脂。除脂状外,胭脂还有粉状和片状。粉状胭脂的原料一般是红蓝花,据《齐民要术》记载,粉状胭脂的制作要经历杀花、提取红色素、中和、加入米粉和干燥五道工序;片状胭脂的制作从《御香缥缈录》中可以一窥究竟,书中记载了清代后妃以玫瑰花汁浸蚕丝制作与保存片状胭脂的过程,并特别提到了以玫瑰花制成的片状胭脂美妆效果最好。

无论是参与制作胭脂还是吃胭脂,胭脂某种程度上成了贾宝玉与红楼女儿的重要情感联结。此外,宝玉喜爱胭脂,还包含了极强的反抗父权的象征意义。不能通过仕进之途担当家族继承人的使命,整日流连于脂粉堆、不思进取,是贾政厌恶贾宝玉这个“不肖子孙”的根本,而宝玉爱胭脂的姿态某种程度上正彰显了对父权的反抗。

中国古代的胭脂既可“抹在唇上”,也可用水化开拍在脸颊,显然集合了现代口红和腮红这两样美妆品的功用。唐代大诗人元稹有一首专写美人化妆的诗作《恨妆成》:“晓日穿隙明,开帷理妆点。傅粉贵重重,施朱怜冉冉。柔鬟背额垂,丛鬓随钗敛。凝翠晕蛾眉,轻红拂花脸。满头行小梳,当面施圆靥。最恨落花时,妆成独披掩。”将女子化妆过程总结为敷铅粉、抹胭脂、画黛眉、点额黄、化面靥、描斜红、点口脂等步骤。其中“施朱”“施圆靥”所用之物都是胭脂。唐代女子化妆时特别喜欢将胭脂、朱粉等涂满整个面颊,对此元稹在诗中也写道:“须臾日射胭脂颊,一朵红苏旋欲融。”描写晨起的女子,阳光洒在她抹了胭脂的面颊上,就像一朵盛开的红花旋即要融化一样。此外,胭脂在中国古代戏曲艺术中亦发挥出重要作用,抹腮红、涂胭脂演化成了戏曲演员面妆的固定程式。

除了在中国传统美妆文化中占有一席之地外,胭脂更是中国古典诗词戏曲中的常客——“海棠珠缀一重重。清晓近帘栊。胭脂谁与匀淡,偏向脸边浓”“娇香淡染胭脂雪,愁春细画弯弯月。花月镜边情。浅妆匀未成”“泪落胭脂,界破蜂黄浅。整了翠鬟匀了面。芳心一寸情何限”“秋江暮景,胭脂林障,翡翠山屏”……事实上,胭脂还往往用来指代女子,出现在诸多诗词中。最经典的就是李煜的《相见欢》:“林花谢了春红,太匆匆。无奈朝来寒雨晚来风。胭脂泪,相留醉,几时重。自是人生长恨水长东。”李煜在词中不仅抒发自己的失意,更写出了人类共有的生命缺憾。以拟人化笔墨,表现与林花的依依惜别,风雨中的残花像女子脸带胭脂把泪流,令人迷醉,却不知何时才能重逢。

1915年《妇女杂志》刊发了一篇《胭脂制造法》,对如何制作胭脂进行了细致描述,颇有操作性。“采集红花,入于大桶,注加以水。放置半日后,以足踏其花瓣,至柔软而有黄色液。乃移入麻袋,借压榨之作用,榨出其黄色液……乃倾去其上澄液,以沉淀者入布囊压榨,而得汁液,炼制之,即成胭脂。”文中概述了两种胭脂——普通胭脂和外国胭脂,且主要介绍了传统胭脂的制作方法。当时,西方商品正大量进入中国,作者对传统胭脂制法的介绍,除了传播知识之外,还体现了其以本国产品与舶来品竞争的心理。

胭脂某种程度上亦被视作爱情的象征,往往带着一种破碎朦胧的美感。由李碧华小说改编的香港电影《胭脂扣》,以一枚“胭脂扣”作为男女主人公的定情信物贯穿整个故事。“胭脂扣”象征着十二少对如花的爱与誓言,是他们海誓山盟的具化象征。胭脂扣里盛着的如花般艳丽的胭脂,昭示着男女主人公感情的浓烈炽热与缠绵悱恻,而十二少背信弃义、辜负如花的惨淡结局亦通过胭脂扣加以渲染,红颜薄命、凄艳决绝的悲剧美学意味借此得以升华。

“绛衣披拂露盈盈,淡染胭脂一朵轻。”胭脂作为一种天然健康的美妆品,凝聚和折射出了古代女子的日常生活与审美趣味。它与女性命运的关联,被赋予和承载了人世的无常、悲戚与惶惑,这一主题意蕴在《红楼梦》这部中国古典小说的登峰造极之作中得到了淋漓尽致的彰显。群芳散尽,胭脂泪流,红楼女儿“无可奈何花落去”的背后蕴藉着无限的人世遗憾与悲辛,这也正是胭脂之于中国传统文化的特殊意蕴与情思。