- 放大

- 缩小

- 默认

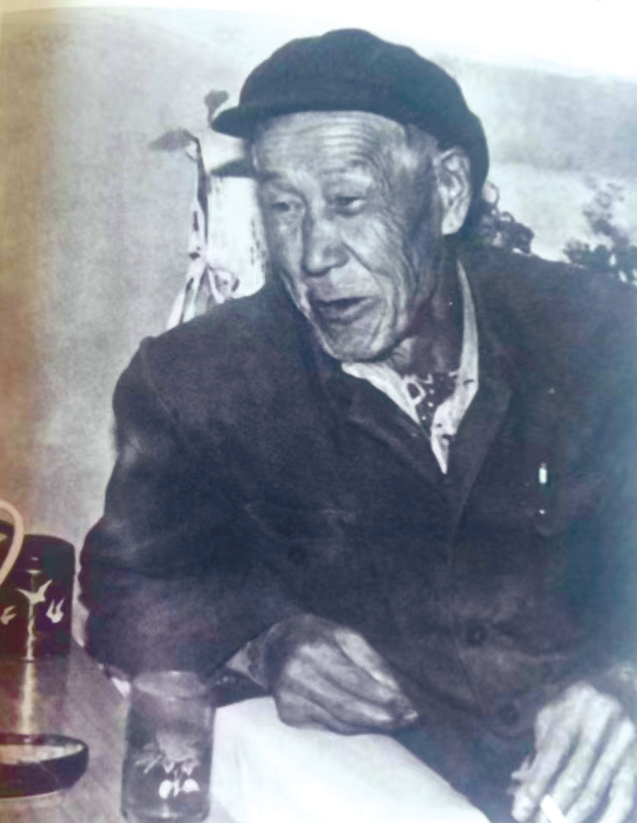

创造“军火田”的特等民兵英雄邢四娃

字数

《 忻州晚报 》( 2025年07月16日 第 05 版 )

1942年,抗日战争进入最艰苦时期。根据地出现了武器弹药奇缺、粮食供给紧张的情况。晋绥边区宁武县二区葱沟民兵中队成立后,中队长邢四娃想了个办法,即让群众集股买枪。群众大会通过后,很快筹集了资金,托人四处买枪。

后来邢四娃觉得买枪不如买地雷,地雷明显比枪便宜,实战中地雷的作用和威力也很大,于是他们从岚县娄子沟买回一些地雷。不几天,敌人又来“扫荡”,他们在通往村口的路上埋了地雷,只听几声“轰隆轰隆”的爆炸声,1名日军当场被炸死,2名伪军被炸伤。敌人见状,不敢进村,也不敢追击,灰溜溜地退走了。

地雷是杀敌的利器,应多买一些,可钱从哪儿来呢?邢四娃又犯了愁。就在这时,他们从报纸上看到陕甘宁边区的部队和老百姓轰轰烈烈开展自己动手、丰衣足食的大生产运动的消息,大受启发。邢四娃决定带领民兵开办“军火田”,把全部收入作为军火费用。许多群众不要任何报酬,接受了分配的任务后,主动投入开荒种地中,几天就开荒164亩,开垦了全边区第一块“军火田”。晋绥《抗战日报》刊登了《宁武的军火田》一文,专门介绍了宁武开创军火田的事迹。

这样一来,民兵和群众的劲头更足了,当年种下的玉米、莜麦足足产下13960多斤,土豆也获得大丰收。卖粮后他们买了毛驴,赶上毛驴收购回废铜烂铁,又去河曲县换回了地雷。跑了两趟,来回用时20多天。觉得费时且不安全,邢四娃又想到一个省时、省钱的办法:去河曲买回爆炸原料,请来师傅,自己造地雷,这比过去又节省了一大笔开支。1944年,随着对敌斗争的深入开展,各地都掀起了轰轰烈烈的爆炸运动,地雷需求量大增,火硝供不应求,他们决定自己熬制地雷材料,准备办个制造地雷的工厂。为了筹措运转资金,他们在离葱沟不远的圪洞村,办了军火合作社。合作社经营布匹、针线、火柴、碱面、食盐、麻油、旱烟等日用品,服务于军火生产。他们从兴县请来熬硝师傅,开始自制地雷。

地雷生产多了,新的困难又出现了:根据地的废铜烂铁差不多搜罗光了,做雷壳的铁源短缺。他们采取两种办法解决铁源:一是带上生活用品到游击区或敌占区的村庄去换;二是直接从敌人手中夺取,组织民兵割电线、拔道钉、撬小铁轨,铁源有所缓解。后来,他们又学到了阳曲县制造石雷的经验和方法。他们如法炮制,做起了石雷,铁雷也照做不误。这以后,邢四娃他们的军火合作社更热闹了。

一天深夜,邢四娃忽然收到一封特急信件。信上说:明天早晨有30多个鬼子、70多个警备队员,押着50多个民夫要来葱沟抢粮,让民兵早做准备。邢四娃立即集合各村联防的200多个民兵,连夜上了山;民兵每人抱着一个铁雷或者石雷,老乡们也都有秩序地躲藏起来。东山头刚刚发亮,几个探头探脑身穿便衣的敌人就出现在葱沟村口。接着,日本兵押着民夫也进了村。正当敌人在村里敲门打户,闹得鸡飞狗跳的时候,一部分民兵首先摸下山,收拾了村外敌人的哨兵。接着大伙一齐动手,在敌人返回的路上布满了铁雷、石雷。敌人在村里翻腾够了,挑着粮食,背着大包小包,得意洋洋地出村子。刚走进地雷网,一声枪响,四山的快枪、火枪也一齐开了火。敌人光顾了上面,没想到脚底下竟“轰轰轰”地开了花。一霎时,黑烟滚滚,石头、铁块乱飞,敌人立刻乱成一锅粥,没命地向后跑。民兵们连打带追,一直把他们撵回了据点。这一回,敌人不但没捞着一点油水,还送了7条性命。这场地雷战也打出了威风。

邢四娃的军火合作社越办越好,一方面制造武器打击敌人,一方面制造农具解决群众生产上的困难。一年下来,军火合作社不但把群众入的股金都退还了,还给群众分了红利。1944年以后,他们不仅能造铁雷、石雷,还能制造火枪、子弹、手榴弹、土掷弹筒等10多种杀敌武器,完全实现了军火自给,由被动防御转为主动出击和局部反击。

1944年12月,在晋绥边区第四届群英大会上,邢四娃被评为“边区特等民兵英雄”。1960年,邢四娃作为民兵特等英雄代表,参加了全国民兵代表大会,受到了毛主席等中央领导的亲切接见。

新中国成立后,邢四娃率先创办了全县第一个初级农业合作社和高级农业合作社,是合作化运动的带头人,曾5次出席山西省劳模代表大会。

1992年邢四娃离休,2008年1月因病在宁武席麻洼村去世。老英雄度过了革命的一生,走完了光辉的人生历程。(谢音呼)