- 放大

- 缩小

- 默认

“五寨三杰”的初心与抉择

字数

《 忻州晚报 》( 2025年08月06日 第 04 版 )

中华苏维埃共和国临时中央政府大礼堂

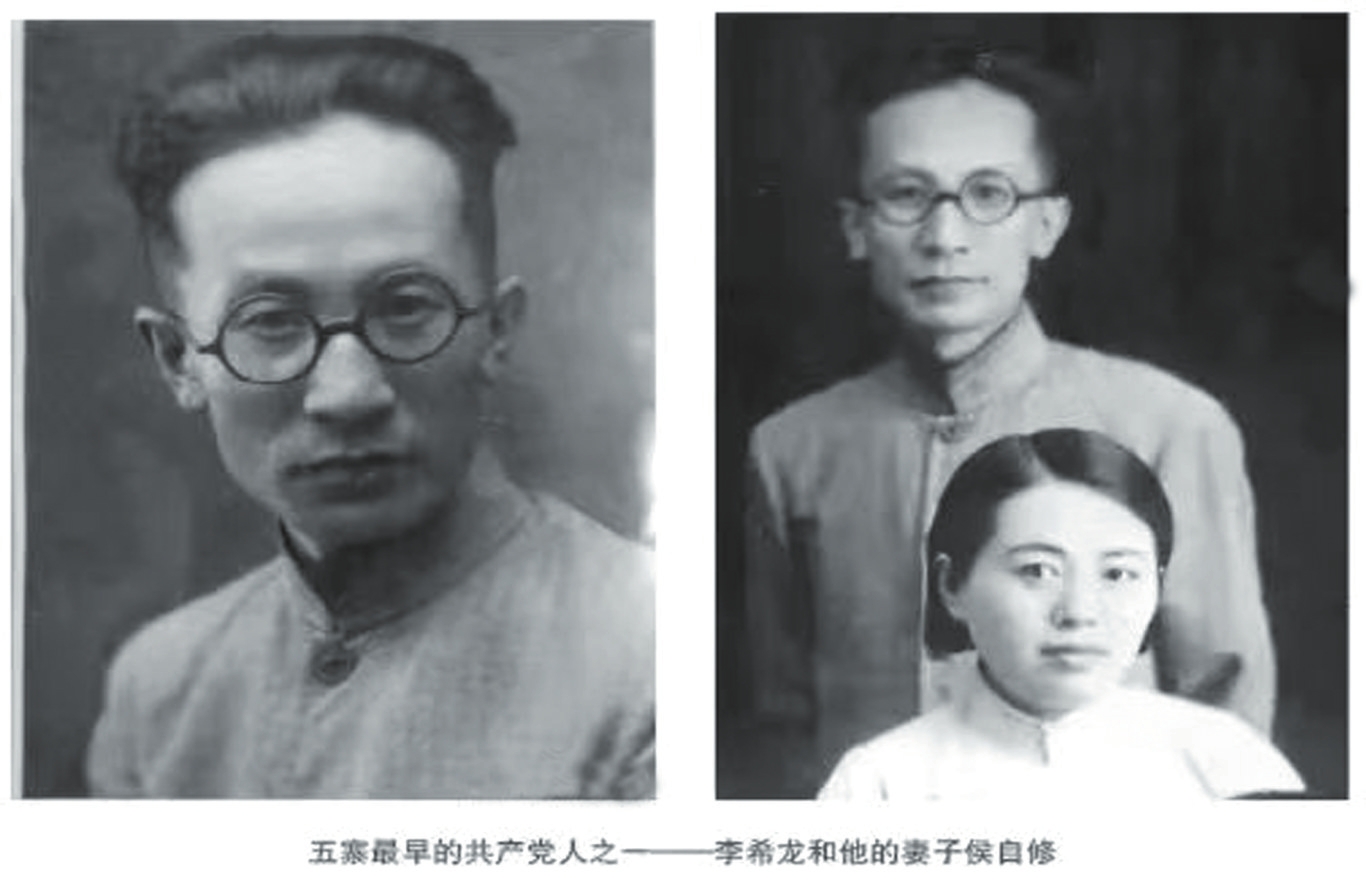

五寨最早的共产党人之一——李希龙和他的妻子侯自修

人的一生有很多抉择,不同的抉择,决定了不同的人生轨迹,也书写着不一样的历史。五寨三岔堡人赵宝成、李在唐,城内西街人李希龙,于革命烽火中加入中国共产党,选择走上了一条为生民立命、为民族开新天的荆棘长路。他们以赴汤蹈火之勇奋进,以殚精竭虑之诚担当,以至死不渝之贞坚守,义无反顾,前仆后继,终以青春热血铸就信仰丰碑。斯人可敬,堪称为革命早期的“五寨三杰”。让我们一同致敬家乡的革命先驱,感悟初心与使命的千钧重量,让岁月沉淀的精神力量,激励后人继续前行。

外出求学:探寻救国救民真理

20世纪初期的中华大地,随着帝制的覆灭,历史掀开了动荡的一页。外国资本凭借不平等条约,贪婪地攫取着中国丰饶的矿产资源。经济命脉受制于人,民族尊严荡然无存。亿万黎民百姓,在这内忧外患的双重夹击下,坠入了深不见底的苦难深渊。

而遥远偏僻、贫瘠饥寒的晋西北,此刻仍在暗夜中昏睡,信息闭塞,交通断绝,绝大多数人目不识丁。这里亟待一种全新的、觉醒的力量,如同穿透厚重云层的惊雷闪电,去照亮那深不见底的黑暗,去点燃蕴藏在沉默大地深处的、改变命运的火种。

五四运动的惊雷,终于震动了晋西北五寨这片几乎被遗忘的角落。新文化、新思想借助报刊、社团和人际网络,顽强地穿透了地理与信息的双重壁垒,点燃了当地青年心中的火种。以赵宝成、李希龙、李在唐等为代表的几十位五寨青年,纷纷走出闭塞的家乡,走向北京、上海、太原、武汉等思想高地,渴望在更广阔的天地和激烈的思潮碰撞中,找到一条照亮故土黑暗、解民于倒悬的道路。

历史的巧合在于,他们负笈远行的年代,恰恰是中华民族命运转折的关键时刻——1921年中国共产党的诞生与工人运动蓬勃发展的时期。所以他们走出五寨的每一步,都踏在了时代变革的脉搏上。在太原、北京、上海,他们不仅接触到了科学、民主的启蒙思想,更直接置身于马克思主义广泛传播、工人运动风起云涌、建党伟业方兴未艾的洪流之中。他们的抉择之路竟是如此清晰可见。

赵宝成:京华求索,真理引路

赵宝成,原名赵成璧,字元和,生于1902年。其父赵世禄,清末秀才,同盟会员,在太原任职,赵宝成随父在太原完成了良好的初级教育。1923年春,在太原读完中学的赵宝成怀揣着对未来的憧憬,踏上了北上的列车,考入北平民国大学。当时的北京,是新文化运动的发源地,更是北方共产主义运动的中心。在这里,他如饥似渴地汲取新知,更重要的是,他多次亲耳聆听了李大钊、高君宇等中国共产党早期卓越领导人的演讲。那些关于社会不公根源的深刻剖析、关于劳工神圣的呐喊、关于苏俄革命成功的经验、关于共产主义理想的描绘,如同惊雷般震撼着他的心灵。他如获至宝地阅读《新青年》《向导》等进步刊物以及马列主义著作。在李大钊等人思想的感召下,在革命理论的系统学习中,他原有的救国救民热情迅速升华为坚定的共产主义信仰。1924年,这个来自晋西北山区的青年,在革命先驱黄日葵的介绍下,郑重地加入了刚刚成立三年、尚在秘密发展壮大的中国共产党。这不仅是他个人生命的转折点,也使他成为了五寨县历史上第一位共产党员,也成为当时山西为数不多的共产党员之一。他的入党,标志着共产主义的星火,开始在五寨这片贫瘠的土地上悄然播撒。

李希龙:沪上熔炉,淬火成钢

李希龙,又名李心宰,人称“李家三少爷”,与赵宝成同龄,他的觉醒之路始于太原。1921年,李希龙考入山西省立第一中学。这一年,恰逢中国共产党成立这一开天辟地的大事件。尽管信息传播相对滞后,但五四精神的延续和关于这个崭新政党的零星消息,足以让身处省城的进步青年感受到时代的风向。他如饥似渴地接受着新思潮的洗礼,思想日趋激进。1925年,为了追求更前沿的思想,踏上更广阔的革命舞台,他毅然选择并考入上海大学。上海大学,这所实际上由共产党人主导的“红色学府”,聚集了陈独秀、瞿秋白、邓中夏、蔡和森、恽代英等一大批中共早期领袖和理论家。在这里,马克思主义不再是抽象的理论,而是与澎湃的工人运动、尖锐的社会矛盾紧密相连的现实课题。李希龙一踏入“上大”,便沉浸在这浓厚的革命氛围中。在师长们的直接教诲下,在同窗革命激情的感染下,他对共产主义的信仰迅速确立并变得无比坚定。到校后不久,他便加入了中国共产党。入党后的第一个重大考验随即到来——1925年5月30日,震惊中外的五卅惨案爆发。李希龙没有丝毫犹豫,立刻与上海大学的同学们一起,勇敢地走上街头,投入到反帝爱国游行示威的洪流中,用实际行动践行了入党誓言,经历了血与火的初步洗礼。上海这座大都市,成为了他革命生涯的熔炉和起点。

李在唐:同乡引路,薪火相传

生于1905年的李在唐(字怡琴,又名人龙),作为三人中年纪最小者,他的革命启蒙更多得益于同乡先行者的指引。1924年,他追随赵宝成、李希龙的足迹,考入太原国民师范学校。此时的太原,在中共早期党员高君宇等人的影响下,革命思想也在悄然传播。李在唐求学期间,深受进步思想影响,对国家和民族的命运充满关切。他与同乡赵宝成、李希龙保持着密切联系。同乡不仅向李在唐传递着北京、上海的革命见闻和党的理论,更以自身的行动为他树立了榜样。在先驱者革命实践的感召下,在革命理论的熏陶下,李在唐的革命信念日益成熟。1925年底,经由已在上海入党并具有影响力的李希龙介绍,李在唐在太原正式加入了中国共产党。他的入党,也是“五寨三杰”革命小团体的形成,也生动体现了早期共产党人“一人觉醒,带动一片;一地星火,渐成燎原”的组织发展模式。家乡的感情,在共同的理想信念下,升华为牢不可破的革命情谊。

归乡播火:星火初燃五寨城

整整一百年前的那个酷暑7月,对于处在晋西北的五寨小城而言,一个觉醒的契机正悄然降临。从太原、北京等革命思潮奔涌之地归来的学子——赵宝成、李希龙、李在唐,以及并肩同行的李希皋、王明秀、郝良琴等人,在革命熔炉中淬炼后,首次相约回到了桑梓故园。他们胸膛里激荡的,不仅是乡情,更是一腔革命热血。

7月3日,是农历五月十三,关公磨刀日,也恰是五寨城一年一度最喧闹的庙会日。这座边长仅四华里的小小县城,被四乡八里涌来的人们挤得水泄不通。空气里弥漫着汗味、白皮饼子的清香、新打铁器的生腥味,还可听到铜板与纸币摩擦的窸窣声。农人们攥紧手中微薄的积蓄,在摊铺间穿梭,换取油盐酱醋、镰锄犁耙,再来碗撒满芫荽的粉汤,这是他们一年辛劳中难得的喘息与放松的时候。大东街、西街、关帝庙、娘娘庙、文庙,尤其是城中心十字街,人声鼎沸,烟火气十足。

就在这片市井喧嚣中,几位身着整洁学生装的青年突然到来。他们目光如炬,手中紧握着一叠叠散发着新鲜油墨气息的传单。无需召唤,那崭新的纸张、青年们激越的姿态,如磁石般吸引了路人好奇与渴望的目光。人群先是迟疑,随即蜂拥而上,争相索要这“稀罕物”——那薄薄的纸页上,是山外世界的信息。

只见为首的几名青年,敏捷地跃上街边稍高的石阶或货箱。刹那间,庙会上的嘈杂仿佛被按下了暂停键,千百道目光聚焦在他们身上。他们不再是文弱的书生,而是化身为时代的号角,激昂的声音穿透市集。他们向群众讲解国内外形势和上海五卅惨案真相,揭露日本法西斯野蛮屠杀中国人民的滔天罪行,号召受压迫人民大众团结起来,把帝国主义赶出中国,推翻中国半封建、半殖民地统治,响亮地喊出了“打倒帝国主义,打倒封建主义”的口号。

这石破天惊的口号,第一次如此清晰地、如此有组织地在晋西北的黄土地上炸响!它像一道闪电,劈开了阴云,在无数赶会农人迷茫的心头,射进第一缕觉醒的强光。这不再是简单的庙会,而是五寨历史上第一场公开的、有组织的反帝反封建的爱国宣战。沉寂的晋西北,从此埋下了革命的第一颗火种。

革命的热情岂能止于街头的呐喊,行动紧随其后。李希龙的目光,越过自家院墙,落在了隔壁文庙那座庄严的魁星阁上。阁楼轩窗静默,在夕阳下勾勒出清晰的剪影。“就是它了!”一个绝妙的想法闪现。这供奉文运星宿的古老建筑,被赋予了崭新的时代使命——成为点亮暗夜的第一盏明灯。

很快,“夜光学社”的旗帜便悄然悬挂于魁星阁之上。夜幕降临,城里沉寂时刻,唯有这阁楼之窗,透出温暖而坚定的光亮,彻夜不息。他们不再是散兵游勇,而是有组织、有阵地的革命先锋。油印机转动,散发着墨香的《夜光》小报在县教育会秘书刘俊德的协助下,通过石印机源源印出文字,如涓涓细流,悄然浸润着干涸的土地。

阁楼之内,是另一个沸腾的世界。三十多位渴求光明的五寨青年聚集于此。昏黄的油灯下,《新青年》上崭新的思想如春风送暖,《北方红旗》传递着党的声音,《共产主义ABC》解开了神秘的理论面纱,《列宁传》展现着革命领袖的风采,《国家与革命》则如灯塔照亮前行的方向……翻动书页的沙沙声,低声而热烈的讨论声,取代了旧日的沉寂。读书报告会、形势讲演会,一次次思想的碰撞,如同燧石相击,迸发出耀眼的火花。

这方寸之间的魁星阁,在五寨的革命叙事中,扮演了无可替代的初始角色。它于闭塞的黄土沟壑深处,似第一簇思想觉醒的火苗,对彼时困顿于蒙昧与迷惘中的本地青年而言,它并非虚无缥缈的“灯塔”。魁星阁那彻夜不熄的灯光,微弱却顽强,穿透百年的时光,依然昭示着信仰与理想的力量。

血色元旦:太原新华舞台响起爆炸声

1926年冬,赵宝成与李在唐分别从北平民国大学和太原国民师范学校毕业。李希龙则继续在上海大学求学,并将新婚妻子侯自修(五寨川口村人)接到上海,两人一边学习,一边投身党的秘密工作,侯自修亦于次年加入中国共产党。

赵宝成受党组织派遣,返晋开展地下斗争。在太原党组织的领导下,他带领战友李在唐,深入工厂、学校,宣传革命思想,发展组织力量。赵宝成与其他同志一道,迅速组建了党的外围组织——“新学术研究会太原分会”,并招集了一批追求进步的先进青年。他们以此为阵地,组织青年学习科学社会主义基本原理与党的基本知识,极大地激发了大家的革命热情,为党培养输送了一批骨干人才。

彼时,山西党组织活动经费极度匮乏。赵宝成毅然毁家纾难,托付学友张孝友,将五寨三岔老家中的钱财一次次秘密转运至太原,为党组织筹集了大量经费,对山西革命斗争给予了支持。

1927年,“山西省清党委员会”成立,大肆通缉、搜捕、屠杀共产党员和进步青年,党组织遭受严重破坏。危急存亡之际,山西中国共产党的主要领导人多数转移外地或转入地下工作状态。赵宝成临危受命,留守太原坚持斗争,并参与中共山西临时省委的领导工作,组织力量迅速恢复重建了二十余个基层党支部。

1928年元旦之夜,一个被血色浸染的日子。赵宝成、李在唐、王世益等奉命趁国民党山西省党部在太原新华舞台举办新年“民众同乐晚会”之机,执行任务。然而,行动中一名敢死队员所携带的手榴弹意外提前爆炸,巨响破坏了节日的氛围,计划失败。国民党当局旋即下令逮捕赵宝成与李在唐。幸得赵宝成父亲、时任警宪处秘书的赵世禄暗中相助,当夜,赵、李二人得以在重重罗网中脱身,星夜潜离太原险境。不久,二人受党组织派遣,转赴河南从事冯玉祥部的兵运工作。

沪上星火:“五寨三杰”隐秘战线显身手

1928年4月,结束了在冯玉祥部紧张而短暂的兵运工作,赵宝成与李在唐风尘仆仆,几经辗转,终于踏入了十里洋场——上海滩。根据中央指令,赵宝成化名“赵阁民”,很快与早已潜伏于此的同乡战友、中共党员李希龙接上了头。阔别经年,“五寨三杰”在白色恐怖笼罩下的上海,再次紧紧拥抱在一起。

此时,李希龙正以学生身份作掩护,在组织安排下就读于上海法科大学。为了在敌人眼皮底下建立一个可靠的联络点,李希龙巧妙运作:一面从家中筹措资金,一面紧急派遣李在唐潜回五寨老家筹款。而赵宝成也通过回五寨的李在唐,和弟弟赵全璧变卖了部分家产,筹得了不少款项。很快,法租界拉非德路闹市上,一家看似寻常的旅社悄然开张。这间旅社表面经营住宿,实则是党的核心地下联络枢纽。李希龙以老板身份作掩护,李在唐负责账务,旅社盈余悉数转为党的活动经费。

1929年,赵宝成之妻、共产党员石澹峰亦奉调抵沪,协助丈夫开展地下工作。夫妇二人以李希龙旅社为据点,肩负起传递中央绝密文件和联络、掩护赴沪参会中央领导的重任。与此同时,赵宝成更承担着一项极其艰巨的使命:为中央苏区反“围剿”斗争秘密筹集并转运军火物资。他频繁穿梭于京、津、沪、杭、蚌等交通要道,成功为苏区输送了大量急需的药品和军火。

这一时期,李希龙妻子侯自修的革命人生亦迎来转变,她进入“上海美术专科学校”学习,并于1930年5月至1931年12月期间,成为党的秘密联络点的联络员,在另一条隐秘战线上贡献着力量。

1930年,李希龙因家中有事,只身从上海再次回到五寨。在五寨不长的时间里,他没有休息,而是在文庙创办了进步报刊《昶报》。参加编辑和撰稿的人有范若愚、张孝友、李一非、石明、刘俊德、杨维汉、郑治邦等。他们公开提出“打倒贪官污吏,打倒土豪劣绅”的口号,并镌刻在文庙的照壁上。《昶报》是由县里绅士募捐出钱、发行油印的小报。

无悔结局:我以我血荐轩辕

在漫漫历史征程中,总有这样一群人,他们以瘦弱之躯,扛起民族的脊梁;以滚烫热血,点燃希望的火炬。鲁迅先生的诗句“我以我血荐轩辕”,正是他们用生命书写的铮铮誓言。

赵宝成:红都管家,血洒瑞金铜钵山

1931年,由于中共队伍中有人被捕叛变,上海的局势骤然紧张起来。为保存革命的力量,避免中央机关出现更大的损失,党中央决定让包括赵宝成夫妇和李在唐在内的骨干撤离上海,转移到中央苏区。

1932年乍暖还寒的2月,赵宝成和妻子离开上海后乘船先抵达广东汕头,再沿着大埔通往中央苏区的秘密交通线,由交通员护送进入瑞金,在苏区中央工农通讯社任职。

苏区工农通讯总社,从称谓上看是从事通讯报道的机构,其实那是对外的称呼,对内则为地下交通站,是联系中央苏区至上海及其他各地的地下秘密交通部门。组织上安排赵宝成来这里任职,可以说是让他继续干“老本行”。在惊涛骇浪中他很好地完成了各项艰辛任务。

1933年2月,中华苏维埃共和国临时中央政府执委会任命赵宝成为中央政府总务厅厅长。同年6月,党中央决定于1934年1月召开六届五中全会和中华苏维埃第二次全国代表大会。为迎接大会的召开,毛泽东主席亲自批准建造“六大建筑”,由中央政府总务厅厅长赵宝成担任六大建筑的总负责人。筹委会决定在瑞金建造一座能容纳2500人,供中央苏区“二大”开会用的中央政府大礼堂,在叶坪红军广场兴建红军烈士纪念塔、红军烈士纪念亭、公略亭、博生堡,并把原有的红军检阅台由竹木结构改建为砖木结构。赵宝成组织工人不分昼夜,加班加点,经过四个月的紧张施工,“六大工程”都如期竣工。这些红色建筑至今都是后人回顾党史、参观红色根据地的历史见证。特别是大礼堂成为中央苏区首屈一指的“现代化建筑”,庄严雄伟,气势恢宏。六大建筑在当时起到了凝聚人心、鼓舞斗志的巨大作用。

1934年10月初,中央红军第五次反“围剿”失败,被迫进行战略转移。赵宝成服从组织安排,担任中共兴国县委书记,继续留在苏区坚持游击斗争。1935年春,国民党军队占据了中央苏区,赵宝成领导的游击队在兴国、宁都交界的银坑一带坚持了一个多月的游击斗争,迫于敌人的四面围剿,最后转移到瑞金的铜钵山区。1935年6月上旬,国民党军队以4个营的兵力,对铜钵山进行“搜剿”,赵宝成指挥游击队坚守了数日,最后弹尽粮绝。国民党军队放火烧山,赵宝成在与敌人的搏斗中壮烈牺牲。

1966年赵宝成被追认为革命烈士,其生平事迹被载入《中华英烈大辞典》《中共党史人物传》等书刊。五寨县在三岔镇建立了赵宝成烈士纪念馆、赵宝成烈士陵园,纪念馆和陵园成为五寨县、忻州市的爱国主义教育基地。在纪念中央苏区创建暨中华苏维埃共和国成立八十周年前夕,瑞金市委、市政府在赵宝成烈士牺牲地铜钵山建立了红军烈士纪念亭,以纪念赵宝成等革命先烈。

李在唐:修水任职,南昌英勇就义

1933年,年轻的李在唐跟随中央机关与赵宝成到达了瑞金中央苏区根据地,不久便被分配到江西修水县,担任县委书记。1934年秋,中央红军第五次反“围剿”失败,红军被迫长征。李在唐留在了中央苏区,转入地下组织工作,坚持与敌人作斗争,后不幸被捕。当敌人得知他是苏区的修水县委领导,便押送到南昌监狱。在狱中,李在唐面对凶残敌人的折磨,坚贞不屈,只字未吐露党组织的秘密。敌人无计可施,遂下令进行秘密处决,他牺牲时年仅29岁。

李希龙:隐蔽战线的无名英雄,饮血开封

1931年,李希龙与侯自修申请转移苏区未果。作为上海地下组织仅存的联络员,他们被派往北京进行潜伏。其间长子李炎出生,紧张的斗争环境和对家人的保护,使李希龙的工作成为连至亲都不知晓的秘密。1933年底,白色恐怖加剧,他们携子回到五寨老家,巧妙地在亲友中传播革命火种,引导堂弟李东流、妹夫郭丕业、弟弟侯真等走上革命道路。

抗战爆发后,李希龙夫妇撤至西安。李希龙以笔为枪(笔名“黎茵”),创作抗战小说《悲欢离合》《风尘万里》,鼓舞民心。他鼓励妻弟侯真奔赴延安,进入抗大学习,其后加入八路军359旅。1938年,受八路军驻西安办事处安排,他们以“战地教师”身份转战甘肃天水。后根据组织安排,利用在成县、开封税务局工作的身份,为党秘密筹集资金。1948年,在激烈的开封战役中,李希龙为掩护同志撤离,身负重伤,壮烈牺牲。无名战线上的每一次抉择,他都深烙着对信仰的忠诚,直至生命的最后一刻。

结语:热血映照初心,抉择诠释忠诚

“五寨三杰”的生命轨迹各异:赵宝成在红都的建设与浴血坚守中燃尽生命,李在唐在酷刑与枪口下捍卫忠诚,李希龙在漫长的潜伏与无声的奉献中践行使命。他们或牺牲于烽火前线,或陨落在隐蔽战线,或就义于敌人刑场,却都以滚烫的鲜血,染红了信仰的旗帜,以生命的奉献完成了对“我以我血荐轩辕”誓言的终极诠释。

他们的故事,是“初心与抉择”最震撼的注脚。当个人安危与革命需要冲突时,他们选择坚守信仰;当亲情牵绊与组织纪律碰撞时,他们选择将秘密深埋心底;当安逸退路与坚守使命并存时,他们选择直面最艰险的道路。每一次抉择,都非易事,都意味着巨大的牺牲与舍弃,但正是这无数次义无反顾的选择,汇聚成改天换地的磅礴力量。

如今,山河无恙,国泰民安,这盛世正如他们所愿。而他们用热血与生命铸就的“初心与抉择”精神丰碑,将永远矗立在民族记忆的深处。这丰碑昭示我们:伟大事业从来不是坦途,它需要一代代人前赴后继,在时代的十字路口,做出无愧于心的抉择,坚守历久弥坚的初心。这种精神,是穿越时空的火炬,必将激励着中华儿女在实现中华民族伟大复兴的壮阔征程上,续写无悔的篇章。

(朱和森)