- 放大

- 缩小

- 默认

墨韵书魂 致敬英雄

——品石眉恒抗战题材书法作品

杨俊明 字数:

《 忻州晚报 》( 2025年07月16日 第 07 版 )

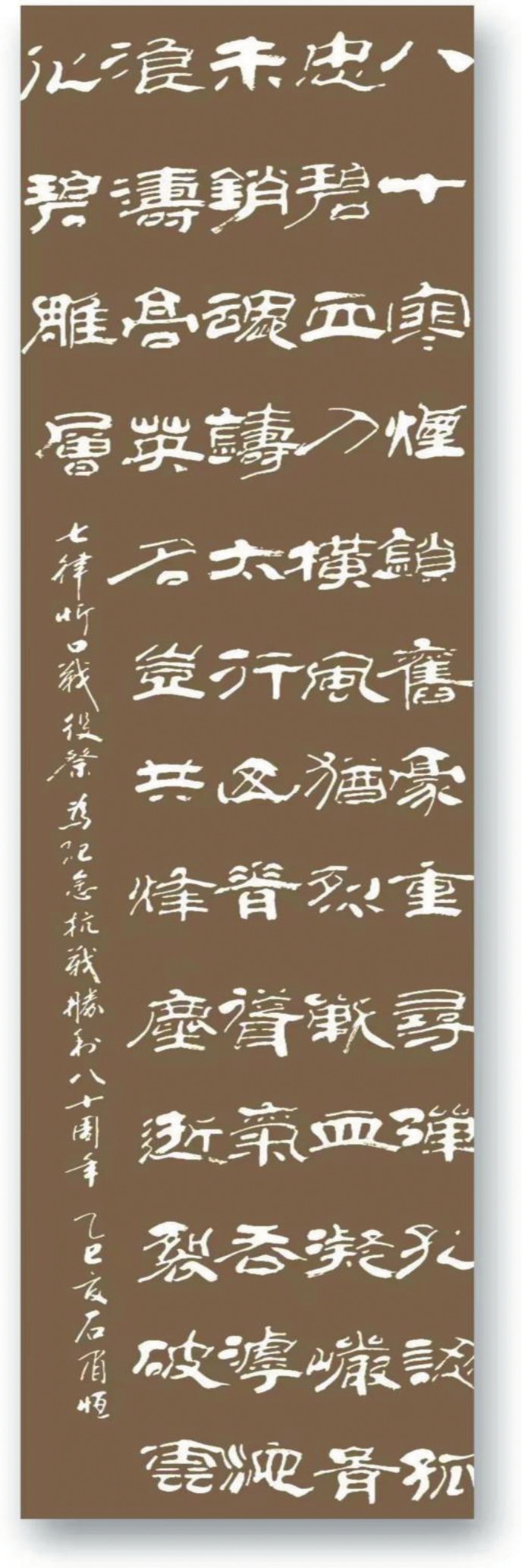

在书法艺术的长河里,纪念性题材作品常承载着特殊的历史重量与人文情感。石眉恒为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年创作的这幅隶书作品,以《七律·忻口战役祭》为内容,在书法艺术的表达上,从笔法、结构、章法到墨韵,皆与抗战历史的厚重、英烈精神的崇高产生深度呼应,成为以书法艺术铭记历史、致敬英雄的典型范例。深入剖析其艺术特点,不仅能领略书家的创作功力,更可透过笔墨,触摸那段山河激荡的历史脉络,感受书法艺术独特的精神承载与审美传达。

笔法:传统根基与精神张力的交织

一、隶书传统的坚守与激活

石眉恒此作以隶书为体,深植汉隶传统根基。汉隶的典型笔法特征——蚕头燕尾,在作品中并非简单复刻,而是经过书家的理解与转化,成为传递情感的艺术符号。观“八”“十”等字的横画,起笔时藏锋逆入,如蚕头般含蓄内敛,却在行笔过程中注入力量,收笔时或轻扬出锋、或稍作顿挫,燕尾形态因字势需求而变,避免了程式化的单调。这种对传统笔法的活用,让汉隶古朴典雅的基因,在新的创作语境中焕发生机,如同从历史深处走来,带着岁月沉淀的厚重,又贴合抗战题材红色文化这一主题的庄严性。

“忠”“魂”等竖画,汲取汉隶中竖画的挺拔与劲道,却又强化了粗细变化。书家运笔时,或重按顿笔起势,使竖画根基稳固,如英烈精神扎根大地;行笔中适度提锋,让线条产生微妙的粗细波动,似历史浪潮中的跌宕起伏,将抗战岁月的艰辛与坚韧,通过竖画的节奏传递出来。这种对传统笔法的个性化演绎,激活了隶书笔法的精神表达潜力,使其不再是单纯的书写技法,而成为诉说历史情感的“笔墨语言”。

二、线条力量与精神象征的契合

线条是书法艺术的灵魂,在这幅作品中,线条的力量感与抗战精神形成强烈呼应。书写过程中,书家对笔锋的掌控精准而富有激情,“碧血”“横风”等字的笔画,线条浑厚饱满,似能感受到笔锋与纸面摩擦时的力度。这种力量感,并非简单的物理强压,而是书家内心对英烈热血、对民族抗争精神的共情与抒发。

线条的张力还体现在其弹性与韧性上。如“未销”“裂破”等字的笔画,线条看似朴拙,实则蕴含弹性,提笔时的轻提与按笔时的重落形成对比,使线条如绷紧的弦,蓄势待发。这恰如抗战岁月中,民族精神在压迫与苦难下的隐忍与爆发,让观者透过笔墨线条,触摸到那段历史的精神质地。

结构:宽博与奇崛的空间叙事

一、宽博气象中的历史厚重

隶书结构以宽博舒展为典型特征,石眉恒在此作中,将这种宽博气象与抗战历史的厚重感深度融合。观通篇字的结构,多取横势,左右舒展,如“忻口”“战役”等词,通过横向笔画的延展,营造出开阔的空间感。这种宽博,并非空洞的形式铺陈,而是象征着历史的宏大叙事。

字内空间的布置,也体现着宽博中的秩序与严谨。如“刀”“共”等字,笔画间的布白均匀而不失灵动,既遵循隶书结构的平衡原则,又通过细微的疏密调整,让空间产生呼吸感。这种空间秩序,如同历史记忆的有序传承,宽博的结构框架里,每一处笔画、每一块布白,都承载着对历史细节的尊重与铭记,使观者在凝视单字时,能感受到历史厚重感从字的结构空间中缓缓溢出。

二、奇崛变化里的情感跌宕

在坚守宽博基调的同时,石眉恒巧妙融入结构的奇崛变化,以契合抗战历史的波澜起伏与情感的跌宕曲折。部分字的结构打破常规对称,如“豪”“烈”“山”等字,通过偏旁部首的移位、笔画的欹侧处理,制造出险绝之势。“豪”字的“豕”部与“亠”部,并非规整对齐,而是稍作错落,使字在静态中蕴含动态张力,如同抗战英雄豪迈气概的喷薄欲出;“烈”字的“灬”部与上部结构,通过笔画的倾斜角度调整,营造出一种不稳定感,暗合战争的动荡与惨烈。

这种奇崛变化并非刻意求怪,而是情感驱动下的自然流露。当书写到“弹孔”“孤忠”“战血凝”等词句时,书家内心的悲愤、崇敬等复杂情感,促使结构打破常规,以奇崛之姿强化情感表达。结构的奇正相生,如同抗战历史中的艰难抉择与转折,在不平衡中寻求平衡,在动荡中坚守信念,让字的结构成为情感与历史交织的叙事单元,每一次奇崛变化,都是对历史场景与情感瞬间的艺术定格。

章法:节奏韵律与历史脉络的呼应

一、行款布局的时空节奏

作品的行款布局,构建出独特的时空节奏。纵向排列的字行,如历史的时间轴,承载着从“八十寒烟锁”到“化碧雕”的叙事进程。每行字的长度与字的大小、疏密配合,形成自然的节奏段落。开篇“八十寒烟锁旧豪”,字距稍密,如同历史大幕开启时的紧凑与急切;中间部分“魂铸太行山脊耸”,字距、行距适度拉开,节奏渐缓,似在细致铺陈抗战的悲壮场景与英烈事迹;结尾“裂破云化碧雕层”,节奏又趋于收束,如同历史记忆在沉淀中升华。

横向的字与字之间,通过笔画的呼应、揖让,形成横向节奏。相邻字的笔画或穿插避让,或遥相呼应,如“碧”与“血”,“碧”字的末笔与“血”字的起笔,虽不相连却气韵相通,仿佛在诉说着热血与山河的关联。这种横向节奏,如同历史场景中的人物互动、事件关联,让纵向的时间轴上,生长出丰富的横向叙事枝蔓,构建起立体的历史时空,使观者在浏览作品时,能跟随章法节奏,沉浸式体验抗战历史的起承转合。

二、留白艺术与精神留白

章法中的留白,是石眉恒书法艺术的精妙之笔,也是精神表达的重要载体。字与字、行与行之间的空白,并非无意义的虚空,而是蕴含着深沉的历史与精神内涵。在描写战争惨烈与英雄壮举的词句处,适当的留白如历史的沉默与沉思,“刀横风”后的空白,仿佛是对英烈牺牲的无声哀悼,让观者在笔墨停顿间,感受生命消逝的沉重与精神传承的庄严。

通篇的边际留白,营造出一种空间的延伸感,如同历史记忆超越作品本身,向更广阔的时空蔓延。左侧的题款与正文之间的留白,区分了创作说明与主体内容,却又通过书法线条的气韵,将二者关联,使题款的背景介绍与正文的情感抒发,在留白的过渡中自然衔接,让作品的纪念性从正文延伸至题款,再通过边际留白,传递到作品之外的时空,实现精神留白的无限拓展,唤起观者对历史的自主思考与情感共鸣。

墨韵:浓淡干湿与情感层次的渲染

一、墨色浓淡的情感梯度

墨色运用是这幅作品情感表达的重要手段,浓淡干湿的变化构建出情感梯度。开篇“八十寒烟锁”等句,墨色相对浓重,如同历史开场的厚重帷幕,带着岁月的沧桑与事件的凝重。“骨未销”处,墨色稍淡却更显温润,似在诉说对英烈精神永恒的敬意,这种淡墨并非无力,而是蕴含着深沉的情感厚度,如同时间沉淀后的清澈与坚定。

书写到“血凝严骨”“烽尘逝”等悲壮词句时,墨色重又转浓,且加入枯笔效果,浓墨枯笔的交织,如热血洒地后的斑驳痕迹,将战争的惨烈、英雄的悲壮以极具视觉冲击力的墨色呈现。墨色浓淡的梯度变化,与情感的起伏曲线高度契合,从事件的开启、精神的颂扬,到悲壮场景的渲染,再到纪念情感的升华,墨色如情感的颜料,在宣纸上绘出层次分明的情感长卷。

二、枯湿相间的历史质感

枯笔的运用,为作品增添了独特的历史质感。“未销”“裂破”等字的枯笔,使笔画产生飞白效果,如岁月侵蚀的痕迹,暗合抗战历史在时间长河中留下的沧桑印记。枯笔并非刻意制造残破,而是与湿墨相互映衬,湿墨的饱满如历史的厚重实体,枯笔的飞白如历史的精神余韵,二者结合,让墨韵既有现实的质感,又有精神的空灵。

在描写英雄豪迈气概与民族抗争精神的词句中,枯湿相间的墨韵,如英雄性格的刚柔并济。“旧豪”“横风”等字,湿墨展现力量与豪迈,枯笔点缀其间,增添几分坚韧与沧桑,使英雄形象在墨韵中立体起来,不再是单一的英勇无畏,而是饱含着历史苦难与抗争智慧的鲜活存在。墨韵的枯湿变化,成为历史质感与精神内涵的艺术外化,让观者在触摸墨色的过程中,感受抗战历史的多维面貌。

书法艺术与纪念主题的深度融合

一、形式为内容服务的典范

石眉恒的这幅作品,实现了书法形式与抗战主题的深度融合,是形式为内容服务的典范。隶书的古朴典雅,契合抗战作为民族集体记忆的厚重感;笔法的力量与弹性,呼应抗战精神的坚韧与激昂;结构的宽博与奇崛,对应历史叙事的宏大与情节的跌宕;章法的节奏与留白,契合纪念情感的起伏与精神的延展;墨韵的浓淡干湿,渲染出历史场景的多样与情感层次的丰富。

每一处书法形式元素,都不是孤立存在,而是围绕纪念抗战、致敬英烈的主题,进行有机组合与个性化表达。字体选择隶书,而非其他书体,正是看重隶书承载历史、传递庄严情感的艺术特质;笔法、结构等的创新变化,也皆因主题需求而生,使书法形式成为主题内容的生动载体,让观者在欣赏书法艺术的同时,自然融入对抗战历史的回顾与对英烈的崇敬之中。

二、书法艺术的纪念性拓展

这幅作品拓展了书法艺术纪念性题材的创作边界与审美维度。在创作边界上,它不再是简单的文字抄写与书法技巧展示,而是将历史叙事、情感抒发、精神传承融入书法创作的全过程,使书法成为纪念历史事件、传承民族精神的综合性艺术媒介。在审美维度上,它打破了书法审美仅聚焦形式美的局限,让历史美、精神美与形式美相互交融,构建起更具深度与广度的审美空间。

观者欣赏此作,不仅能获得书法形式美的愉悦,更能在历史与精神的审美层面,产生对民族历史的敬畏、对英雄精神的崇尚。这种审美体验的拓展,让书法艺术在纪念性题材中,发挥出独特的文化传承与价值引领作用,为书法艺术介入重大历史主题、服务时代精神需求,提供了可借鉴的创作范式与审美路径。

石眉恒这幅书法作品,以隶书为根基,在笔法、结构、章法、墨韵等方面进行深入探索与个性化表达,实现了书法艺术与纪念主题的深度融合。笔法的传统活用与精神张力、结构的宽博奇崛与情感叙事、章法的节奏留白与时空构建、墨韵的浓淡枯湿与质感渲染,共同编织出一幅兼具艺术美感与历史厚重感的书法长卷。

它不仅是书家个人艺术创作的成果,更是以书法艺术铭记历史、致敬英雄的生动实践。透过这幅作品,我们看到书法艺术在纪念性题材中强大的精神承载能力与独特的审美传达魅力,也为新时代书法创作如何回应历史、观照现实、传承精神,提供了深刻的启示。