- 放大

- 缩小

- 默认

五台山上的红色记忆

□高峰毅 高鹏昊 字数:

《 文化旅游周刊 》( 2025年09月28日 第 03 版 )

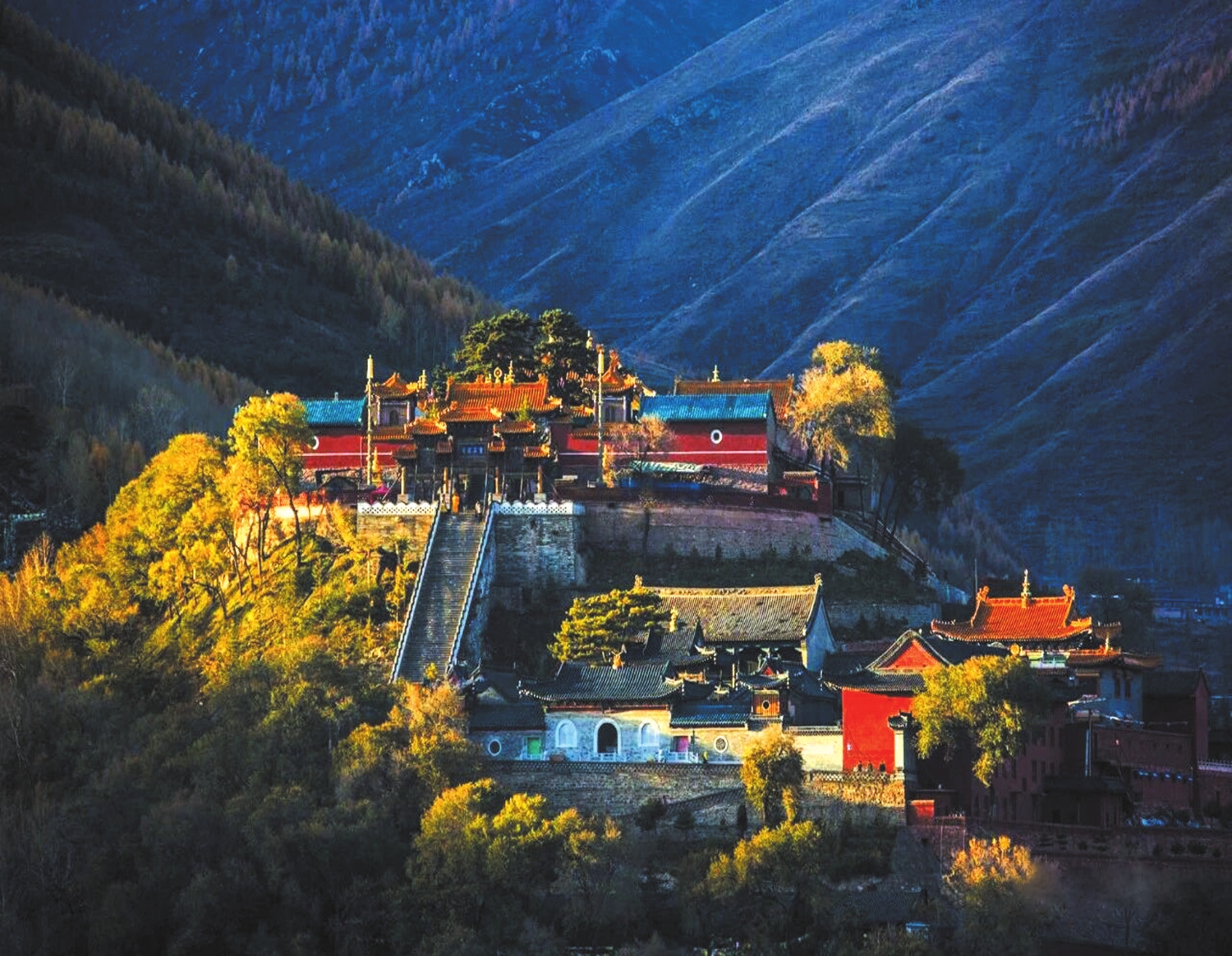

菩萨顶。刘永平摄

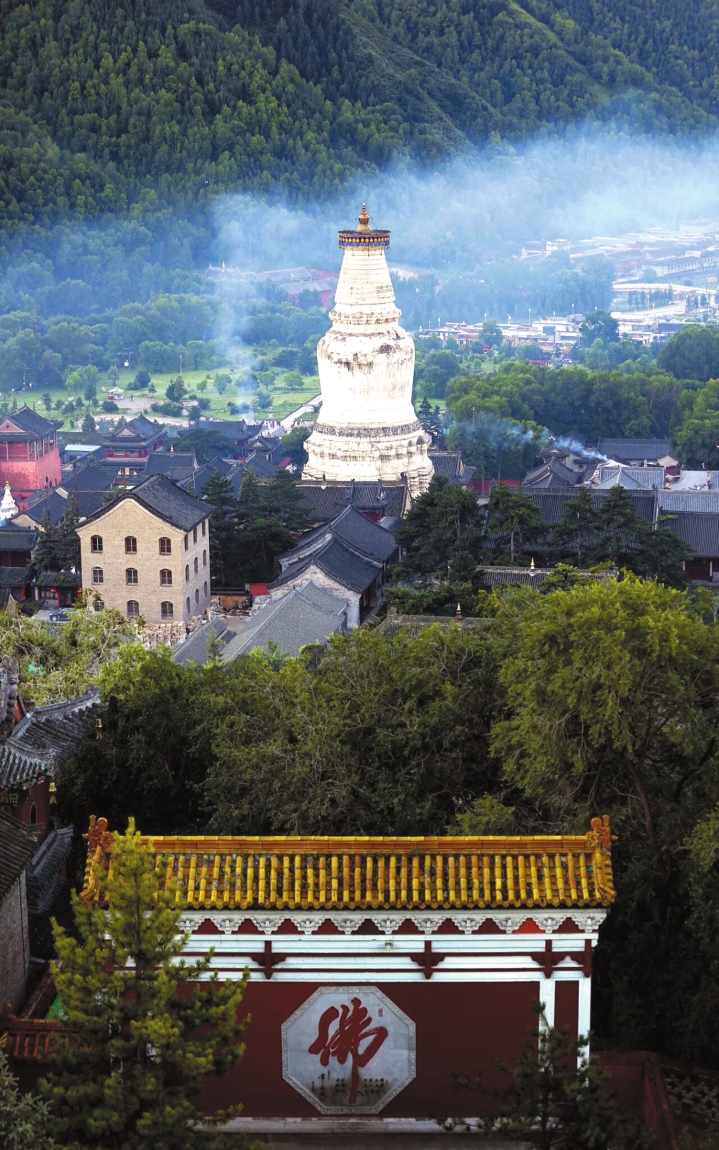

五台山杨国军摄

随着抗日战争和世界反法西斯战争的胜利,五台山地区作为革命根据地,积淀了深厚的红色文化。当1937年的炮火打破晨钟暮鼓的生活,这个千年佛教圣地,在抗战烽火中化作了革命的摇篮:八路军总部曾在此运筹帷幄,国际主义战士白求恩在此救死扶伤,就连僧人也脱下袈裟投身抗日……

1937年7月7日,卢沟桥事变发生后,中国共产党领导的工农红军改编为八路军和新四军,朱德任总指挥,彭德怀任副总指挥,指挥部队奔赴山西抗日前线。9月,朱德、左权亲自到南茹村选定八路军总部驻地,他们认为这里四面高山环抱,中间平坦开阔,交通方便,可防可攻。八路军总部进驻南茹村后,在平型关取得首次大捷,打破了日军不可战胜的神话,紧接着又连续指挥了切断敌人雁门关交通运输线及夜袭阳明堡飞机场等战斗,极大鼓舞了中国人民抗日必胜的信心和决心。

9月底,八路军总部颁发了《关于动员和组织群众发展游击战争的指示》,全面部署了组织发动群众开展游击战争的工作,要求各部队组织工作队,深入各地发动群众,建立地方党组织和群众团体,成立民主政权,发展地方武装,为夺取抗战胜利奠定了坚实基础。10月,随着日军不断入侵和战场形势发展,在南茹村驻扎36天的八路军总部惜别南茹、转战太行。

八路军总部转移后,党中央决定派聂荣臻率军在五台山区创建敌后第一个抗日根据地。彼时的五台山地区,在日军占领太原后四面受敌。国民党政府形同虚设,社会秩序一片混乱。聂荣臻在当地积极发展武装力量,兵分多路开辟根据地。由于军纪严明,所到之处秋毫无犯,且政策深得民心,所以很快就站稳了脚跟。1937年11月,晋察冀军区在五台山普济寺宣告成立,聂荣臻担任司令员兼政治委员。会后,他率领部队抵达台怀镇,驻扎在当地开展抗日活动。

聂荣臻领导五台山100余名僧侣组成抗日队伍,积极为战争捐物、捐粮、提供住处、传递情报、救治伤员等,使五台山成为当时僧民共同抗日的基地。1938年,聂荣臻率领军队多次在五台山周围与日军交战。以滑石片战斗最为著名,经过与敌奋力激战,全歼日军500多人,缴获大批武器。

1938年,加拿大共产党员、国际主义战士、著名胸外科医师白求恩到达晋察冀抗日根据地,支援中国人民抗日战争。聂荣臻聘请他为卫生顾问,帮助救治伤员。彼时由于敌人的严密封锁,医疗器械供应非常困难,白求恩便组织当地木匠制作各种医疗用具,及时解决了很多问题。为了大力改进战场伤员救治工作,培养更多医务人员,不断提高医疗水平,白求恩提出抗日根据地应该有一个比较正规的医院,于是亲自倡导设计,将一个设备简陋的医疗所改建成一个配备手术室、消毒室、医务室、洗涤室的外科病室,被大家誉为“白求恩模范病室”。

1939年11月,白求恩在为一名战士做手术时,因左手中指被手术刀割破感染转为败血症,医治无效在河北省唐县黄石口村逝世。晋察冀边区召开追悼大会,毛泽东题挽词并撰写《纪念白求恩》一文,号召共产党员学习他“毫不利己,专门利人”的精神。从此,白求恩成为中国人民家喻户晓的英雄,他的崇高精神和人格魅力鼓舞和激励了一代又一代的华夏儿女。1969年,中共五台县委、五台县人民政府在五台县松岩口村建成白求恩纪念馆。1982年白求恩模范病室旧址被国务院公布为全国重点文物保护单位,2021年被中央宣传部命名为“全国爱国主义教育示范基地”。

1948年春,毛泽东率领中央机关经岢岚、五寨、神池、代县、繁峙,抵达五台山台怀镇,路居于塔院寺方丈院。彼时,雪后初晴,碧空万里,五台山佛教圣地沐浴在朝晖之中,显得格外光彩夺目,典雅壮观。在地方干部和老方丈陪同下,他们游览了塔院寺的大慈延寿宝殿、大藏经阁。从塔院寺出来,毛泽东等中央领导与陪同人员边谈边走进罗睺寺,兴致勃勃地观看了“开花现佛”,还详细询问了寺院的修缮工作和寺僧的生活情况,指示陪同的地方干部要抓紧寺院的修复和保护工作。离开罗睺寺,他们又进入显通寺参观无量殿和铜殿,之后向钟楼走去。楼内悬挂着一口比人还高的大铜钟,众人品读着钟上铸刻的经文,不时向老方丈请教。

出了显通寺,大家又兴致勃勃地登上了菩萨顶。随后返至五爷庙,进入五龙王殿。老方丈介绍道:“五龙王殿建于清代,殿内主供五龙王,俗称‘五爷’,所以五龙王殿又称‘五爷庙’。传说五爷最爱看戏,对面那座戏台就是专为给五爷唱戏而修建的。清代以来,五台山每年要举办为期一个月的庙会,其间这里要唱一个月的戏。”时值中午,周恩来抬头看了看天色,与毛泽东商议得赶快下山,午饭后还要动身前往西柏坡。在塔院寺吃过午饭,毛泽东一行告别老僧启程出发。队伍沿清水河南下,经石咀镇,折北转东,过长城岭,出龙泉关,进入河北境内。5月底,毛泽东到达西柏坡,与先期到达的朱德、刘少奇、周恩来、任弼时等会合,胜利完成了中央机关的伟大战略转移。

《抗敌报》是中国共产党在敌后抗日根据地创办的第一份党报,于1937年在五台山地区试办,1938年4月成为中共晋察冀边区党委的机关报。1940年11月,《抗敌报》改名为《晋察冀日报》,邓拓任社长兼总编。1948年6月,《晋察冀日报》和晋冀鲁豫机关报《人民日报》合并成中共华北局机关报《人民日报》。1949年8月,中共中央决定将《人民日报》转为中国共产党中央委员会的机关报。

《晋察冀日报》伴随着晋察冀抗日根据地一起发展壮大,见证了根据地的创建、巩固和发展,成为中国共产党在敌后根据地创刊最早、连续出版时间最长、影响最大的党报之一。办报期间,面对敌人层层封锁和恶劣环境,《晋察冀日报》的工作人员利用广泛的消息源,巧妙绕过敌人的封锁线,源源不断地获取消息、出版报纸,像地雷战英雄李勇、狼牙山五壮士、英雄王二小等的事迹都是在那段时间刊出的。

《晋察冀日报》内容丰富多彩,形式多样,既有国内外新闻、副刊散文,又有漫画、顺口溜、诗歌等,不仅在解放区出版发行,还在敌占区发行。由于文章内容通俗易懂、幽默诙谐、脍炙人口,成为当时根据地广大军民了解八路军政策和根据地战况的主要渠道,也是党和人民对敌作战的重要宣传武器。

晋察冀边区银行是敌后抗日根据地建立最早的一家银行,也是敌后抗日根据地中唯一经当时国民政府批准成立的一家银行。抗日战争初期,大部分抗日根据地仍以国民政府发行的法币为流通货币,其造成的后果有:抗日根据地许多物资被国民政府用法币套购,导致根据地物资紧缺,经济停滞,社会不稳定;随着国统区通货膨胀日益加剧,法币严重贬值,面值增大,流通不便,影响到根据地的商品流通。此外,市面上还流通其他省的地方流通券和各县自制的土票,造成财政经济十分混乱,严重扰乱了根据地金融秩序和商业贸易,助长了社会不安定因素。

1938年初,为了抵制敌占区发行的伪钞,发展边区经济,打击敌人掠夺,晋察冀边区政府决定设立边区银行。1938年2月18日,晋察冀边区银行正式成立,3月20日在五台山普济寺内开始营业,直到1948年7月,与冀南银行合并组成“华北银行”。边区银行的钞票发行后,清除了地方发行的各种钞票,统一了边区的货币市场,同时在山西、河北以及辽宁西部、内蒙古、山东德州地区等敌后抗日根据地流通,流通人口达3000多万人,有力地支持了抗日战争,支持了生产,改善了人民生活。

今天,当人们循着这些红色记忆登上五台山,松风如涛,塔影无言,却仿佛仍在复述那段烽火岁月。每一抔尘土都浸透先辈热血,每一道山脊都镌刻民族意志。历史并未远去,它化作庙檐的风铃,催人们自省;化作台顶的朝阳,召大家奋进。让我们把五台山的红色记忆郑重装入背包,不只是缅怀,更是出发——在新时代征程里,胸怀信仰,肩扛担当,当春花再次开遍山野,那一片片鲜艳将是历史与现实交相辉映的回答:山河已无恙,吾辈当自强!