- 放大

- 缩小

- 默认

翠映晴岚井油山

□冯云 字数:

《 文化旅游周刊 》( 2025年09月28日 第 01 版 )

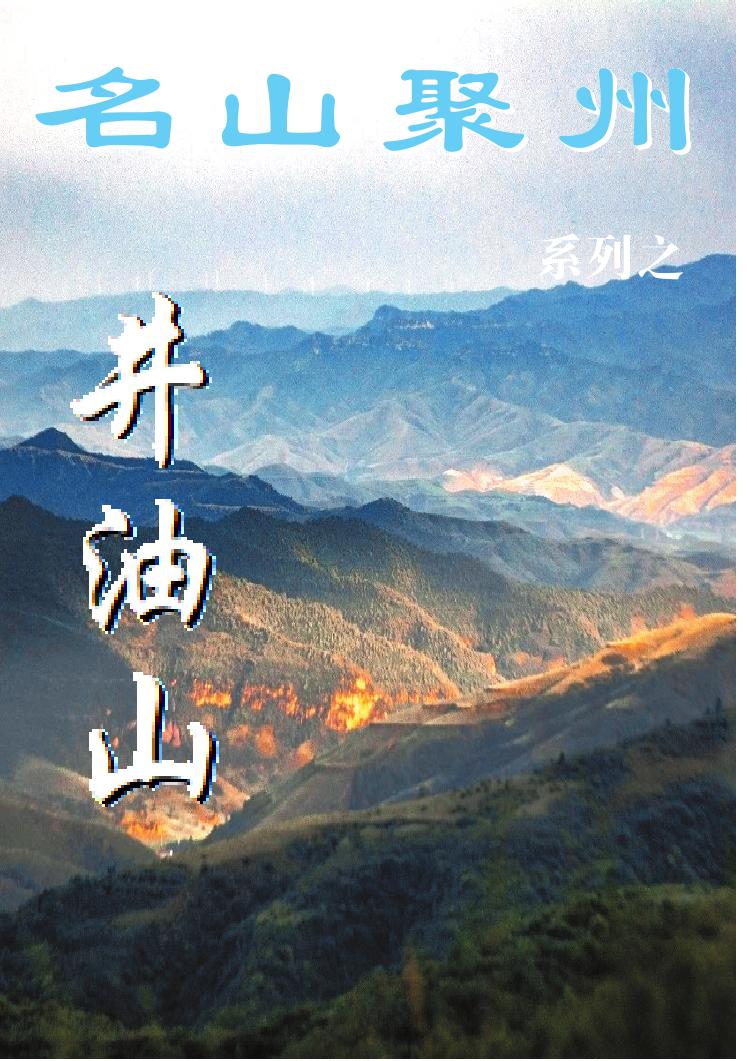

井油山远景。王海荣 摄

井油山林区。王海荣 摄

井油山村一景。吴 宇 摄

“保德县是个好地方,无限好风光,井油山上飘彩云,黄河流水万年长……”一首传唱四方的保德民歌《保德县是个好地方》,既勾勒出保德山川的壮美轮廓,也承载着黄河文化的深厚底蕴,更让“井油山”这个名字,随着悠扬曲调走进了无数人的心里。

井油山坐落于保德县东南角,地处保德、岢岚、兴县三县交界地带,主峰海拔1548米,为保德境内至高点,山体平均海拔约1506米。这里青山叠翠、林海浩瀚,既有保存完好的天然次生林,也有郁郁葱葱的人造林,堪称保德最负盛名的“天然氧吧”——空气里裹挟着草木的清新,尽是天地馈赠的生机。

立于井油山巅,风光尽收眼底。远山如黛,似画师以淡墨随性挥洒;云雾缠绕,像仙人随手抛下的素纱。风自山脚徐徐而来,携着青草的鲜嫩与松针的醇厚,穿入肺腑。每一次呼吸都如饮甘露,令人心神一振,旅途的疲惫瞬间消散。八月的山涧,细流潺潺,其声悦耳。日光透过枝叶缝隙,碎成点点金箔,在山坳间跳跃,为满山浓绿注入了灵动气息。密林深处,时而传来野鸡、鹧鸪的清啼,划破山间静谧;时而有野兔、松鼠窜动的窸窣声,让整座山都透着勃勃生机。

千年生态的破局与重生

这满山盎然绿意的背后,藏着一段人与时光、人与自然的漫长博弈。

春秋时期,保德一带草木繁盛、森林密布。《山西资料汇编》记载,古时此处曾是林海莽莽的秘境。《保德土壤》亦提及,秦代之前,这里属林牧区,即便到了宋代,仍有宽达25公里的林带蜿蜒于山间。遗憾的是,自明代成化年间起,河曲、保德、偏关一带成为军事前线,大规模修筑长城、堡寨,屯田活动大面积展开,对木材、燃料的需求急剧增加,大片森林遭到砍伐。原始森林日渐萎缩,至清代时已彻底被毁,保德境内沦为荒山秃岭,形成常年干旱少雨,“河曲保德州,十年九不收”的恶劣生态。如今境内的天然林,多为原始森林被毁后残留的次生林,而井油山村南山的天然次生林,便是其中面积最大的片区。

这片次生林的树种分为乔木与灌木两类:乔木以侧柏、杜松、桧柏、山杨、白桦、柞树、山桃、山杏为主;灌木则有沙棘、美蔷薇、黄刺玫、柠条、荆条等。1964年的统计数据显示,其面积仅377.3公顷,其中侧柏林218.7公顷——稀疏的林木孱弱不堪,仿佛随时会被风雨吞噬。

为守护这片仅存的绿意,恢复植被、改善生态,1953年,政府派专职干部长期驻守井油山;1955年划分林区、确定林权,全面实施封山育林;1959年成立井油山国营林场,专职负责天然林保护工作。此后,“三北”防护林二期工程接续推进,一代又一代护林人在此扎根,用坚守续写绿色篇章。他们在沟口、交通要塞设卡值守,靠人工巡护防范风险;在牲畜危害严重,人为活动频繁的区域,用铁丝围栏、石料垒墙、开沟挖壕等方式筑牢防护网;在自然繁育能力不足、幼树分布不均的地块,通过补植补种、平茬复壮、抗旱保苗等措施,助力森林恢复更新。

多年耕耘终有回报。如今的井油山,森林连片延展,实现了四季常青。据统计,其有林地面积达7713公顷,其中侧柏林480公顷、灌木林3253公顷,森林覆盖率高达63%。经林业部门测算,这片森林每年可涵养水源203.6万吨,减少流入黄河的泥沙677.5万吨。昔日荒芜的“秃岭”,终于变回了四季常绿的“绿毯”——这是人力与天工携手,在时光里织就的生态奇迹。

藏在岁月里的故事与风骨

民国《保德地理志》记载:井油山,系岢岚山支脉,道路崎岖,地势辽阔。“城西南面,地势僻静,居民寥落。”寥寥数语,勾勒出这座山的地理特质与过往印记。

山林深处,藏着一个与山同名的村落——井油山村。村民以农耕、畜牧为生,性子如山间清泉般淳朴。村口观音庙旁,有一棵老柳树,树干粗壮需两人合抱,树上悬挂着一口蔡氏大铁钟。铁钟上书写的字迹虽已斑驳,却清晰道出了山名的由来:古时村民聚居于此,饮用水源却远在深沟之中,水贵如油,故得名“集油山”,年深日久,逐渐演变为“井油山”。庙旁曾有一棵同样粗壮的老榆树,枝叶繁茂能遮蔽烈日,可惜在1973年被砍伐,只留给后人一段怅然的回忆。

村里的老人总爱讲起井油山的旧事。他们说,这里曾是周边贺家山、青菅圪垯、木瓜棱、红林沟、马泉峁、围梁、安子峁、桦岭塔、张家墕等10多个小村的集散地。过去每月逢初五,村民们都会带着自家物产来此赶集,如今残留的炉灰、炕板石遗迹,仍能让人想见当年的热闹景象。1954年,当地设立井油山乡,但因地处偏远、地广人稀,10多个小村的总户数加起来不过百户,1956年便并入了东庄墕乡。更古老的传说里,井油山村南面的杨家山墕,曾是北宋杨家将杨六郎的马场。这片区域东至岢岚八龙庙,南至兴县青草沟村,西至兴县西坡村,北至井油山村,东西绵延30华里,南北纵横约3华里。此处坡地广阔、林木茂密,如今仍是周边村民放羊的好地方。据说,每逢天阴下雨,山林间仿佛还能听到战马的嘶鸣,让人遥想当年杨家将的铁血风采。而村东的刺冲圪垯,曾有猛虎出没,骚扰耕牛、伤害农人,为这片山野添了几分苍凉与神秘。

这片土地不仅有故事,更有热血风骨。20世纪30年代,党的地下组织便在此成立。到40年代全县解放时,井油山一带已有5名老党员。烈士郭八圪爪,1902年生,1938年9月加入决死队,同年12月在保德战斗中壮烈牺牲。他的名字与事迹,早已融入井油山的精神血脉,成为永不磨灭的印记。

从“养穷人”到“藜麦之乡”的蜕变

井油山地处三县交界,山高林密、人少地多,兼具农耕与畜牧的天然条件。在过去的灾荒年,保德、兴县的穷苦人为谋生计,要么“走西口”去内蒙掏甘草,要么就翻山越岭来这里垦荒——因井油山与岢岚接壤,当地人俗称这种行为为“爬岢岚”。井油山也成了远近闻名的“养穷人的地方”。

那时,这里种植的作物除了山药、糜子、谷子、玉米等大宗农作物,还盛产莜麦、胡麻、黄芥等特色作物。每到秋收时节,山下的脚商便会赶来,用红枣、酱醋或锹镢犁耙等物资,换取村民手中的莜面、黄油、羊皮,以物换物的交易声,曾是山间最鲜活的烟火气。

时代的车轮滚滚向前,井油山的产业也迎来了新的发展。2013年,井油山村引进藜麦种植,经试种发现亩产可达400斤,且市场前景广阔。2015年,村民郭保国种植20亩藜麦,当年便收入4.8万元。在他的带动下,村民们纷纷加入种植队伍,藜麦种植面积很快达到500亩,村民收入显著增加。井油山也成了全县知名的“藜麦之乡”。

立于山顶,看林海翻涌,闻藜麦飘香,方能真正懂得:井油山的美,不仅在于自然的灵秀、历史的厚重,更在于那生生不息的人间希望。

山还是那座山,却因一代代人的执着坚守与自然的慷慨馈赠,完成了从荒芜到丰茂、从寂寥到喧腾的蜕变。这跨越时光的转变,便是井油山最动人的叙事。