- 放大

- 缩小

- 默认

朱家川河的岁月长歌

作者 冯云 字数:

《 文化旅游周刊 》( 2025年03月16日 第 02 版 )

朱家川河流入黄河的河口陈实摄

冬日朱家川河高小定摄

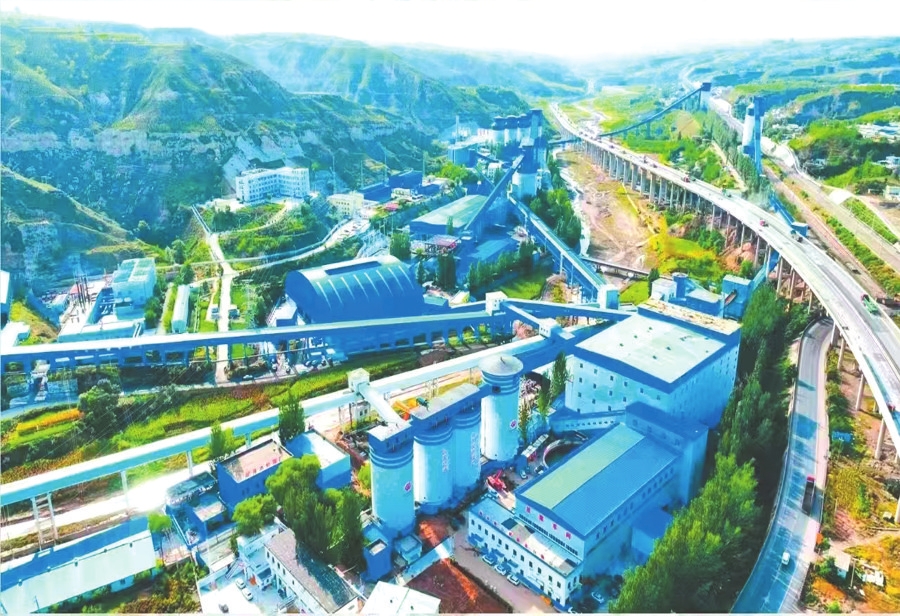

神东煤炭保德煤矿枣林工业园区陈实摄

朱家川河口高速一景陈实摄

保宁寺冯云摄

天鹅栖息朱家川河卢继全摄

朱家川河流域高地堎林区一景陈实摄

朱家川河下游的故城高远楼冯云摄

朱家川河保德夏柳青村河道陈实摄

“晋北高原气势雄,朱家川水映苍穹。源头一脉来云际,岸畔千山入画中。曾历硝烟思旧岁,又滋沃野唤新桐。波光照影情无限,浩浩汤汤意未穷。”朱家川河为晋西北最长的河流,在广袤的晋西北大地上,或奔腾于山谷之间,或流淌于平川之上,向西南方向流经保德县,在花园村附近从容汇入黄河,完成它波澜壮阔的旅程、滋养一方的使命。朱家川河以其源源不断的水流,成为沿岸地区生命延续与发展的根基。

川河初览韵悠长

关于朱家川河的发源地,由于历史记载和地理考察的认定标准(如长度、水量、历史习惯等)而存在不同的说法,有宁武说、朔州说、神池说、五寨说等不同版本。

在保德,人们习惯认可的说法是源出宁武的宁化山,主要依据是明万历《太原府志·山川》记载:“朱家川,发源自宁化山,达桥头村,至花园村入河。”《大清一统志·保德州》:“朱家川,在州东六十里,源出宁化山,西南流入黄河。”史料中所述的宁化山,位于宁武县境内,是管涔山的一部分。《保德州乡土志》则具体指出其发源、流向和里程:“朱家川,发源于宁武府芦芽山,北流六十里至五寨县城,向东北流六十里至三岔堡,折而向西,又六十里至河曲县之沙泉铺,绕高地堎山底,入州境东部,仍西流,距城六十里。”据民间传说,在宁武的大山深处,有一眼永不枯竭的灵泉,是朱家川河永恒的血脉。

目前,更普遍采用的说法是源出朔州市朔城区利民沟(一说神池县金土梁)。根据《大清一统志》记载,“源出县北辛窑村之南山麓,平地涌泉,其水清澈,冬月犹温,岸草不枯,曲折西南,流入五寨县界与南山水合入黄河”。其流域面积2915.0平方公里,河长167.6公里,流域平均宽度17.3公里,总落差87.5米。支流众多,涉及神池、五寨、岢岚、河曲、保德等县。主要支流有鹿角河、井儿洼河、清涟河,保德境内主要有大塔河、泥彩河等。

其上游地区主要在神池,整体地貌具有山地、丘陵、盆地等多种类型,丘陵面积广阔。中游地区处于黄土高原与管涔山脉过渡带,地势由东南向西北倾斜。五寨县境内以丘陵和河谷盆地为主,河谷地带地势平坦,土壤肥沃,是传统农业区。岢岚县则多土石山地,沟壑纵横,部分区域因长期被侵蚀呈现典型的黄土地貌,植被覆盖率较低,水土流失风险较高。朱家川河下游主要位于保德县境内,这里地形复杂,沟壑纵横,丘陵起伏。两岸多为黄土丘陵,坡面陡峭,水土流失较为严重。

朱家川河流域长期以来是晋西北重要的农业生产区。在神池,莜麦种植历史可追溯至公元前9世纪,是中国莜麦的起源地之一。五寨,作为朱家川河流域的重要节点,素有“晋西北米粮川”之称。在保德,朱家川河汇入黄河的花园村沿黄往南一线,是保德县主要的红枣产区,被称为“中国红枣之乡”。

受气候影响,朱家川河为季节性河流。历史上,流域内的洪水灾害主要集中在晋西北黄土高原与山地过渡带,其特点是暴雨集中,水土流失加剧洪水的破坏力。清光绪十八年(1892年),晋西北遇特大洪水,6月至闰6月,山西北部持续降雨近三个月。朱家川河上游洪峰冲毁5—7孔大石桥、河神庙及沿岸水磨,沿河房屋庙宇倒塌严重,洪水淹没农田,数万民众受灾,沿岸人畜伤亡、财产损失巨大。新中国成立以来,通过修建梯田、淤地坝、植树造林及小流域综合治理,逐步改善生态环境;同时建设水库、加固河堤,提升防洪能力。通过生态治理,灾害影响已显著降低。

川畔英魂耀古今

逐水而居,是人类生存与发展的基本遵循。朱家川河流域的小寨遗址、寺沟遗址、寨儿梁遗址、杨家湾遗址等处发现的众多石器和陶器残片,表明朱家川河流域很早就有人类居住。这一系列的发现揭示了朱家川河不仅是自然的馈赠,更是文明的摇篮。

朱家川河得名,相传与北魏时期的权臣尔朱荣有着密切关系。北魏时期,居住在北秀容的匈奴人后裔演变为契胡族。据《魏书·尔朱荣传》记载:“尔朱荣,字天宝,北秀容人也。其先居于尔朱川,因为氏焉。常领部落,世为酋帅。高祖羽健,登国初为领民酋长,率契胡武士千七百人从驾平晋阳,定中山。论功拜散骑常侍。以居秀容川,诏割方三百里封之,长为世业。”尔朱氏随拓跋珪征战有功,该区域成为其封地。于是,将秀容川更名为尔朱川。尔朱荣被杀后,尔朱氏族为避祸难,大多改尔朱氏复姓为单姓朱氏等汉姓。人们也慢慢地将尔朱川叫成了朱家川,将这条河称为朱家川河。这个名字便一直沿用至今,成为承载那段历史记忆的独特符号。

“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”朱家川河,东出大山,西入黄河,跨莽原、穿沟壑,奔腾不息,一路浩浩汤汤,润泽着途经的每一寸土地,孕育出一代代英雄豪杰,演绎出一曲曲英雄壮歌。他们的故事与朱家川河一起,成为这片土地上永恒的传奇,推动着历史车轮滚滚向前。

盘点这一流域的过往,对中国历史影响最大的当属北魏时期的风云人物尔朱荣。他出生契胡族,凭借着卓越的军事才能和领导智慧,在乱世中崛起。他麾下的契胡骑兵,平六镇起义,袭取肆州(今忻州),骁勇善战,威震四方。528年,其率军南下洛阳,发动“河阴之变”,彻底掌控北魏朝政。他的军事行动和政治决策,彻底改变了北魏的政治格局,加速了北魏的灭亡,成为南北朝转折期的关键人物。尔朱荣死后,他的部将高欢、宇文泰将北魏分裂为东魏和西魏,建立了北齐、北周。尔朱荣集团的另外两个重要将领是杨忠、李虎。杨忠的儿子叫杨坚,后来建立了隋朝,也就是隋文帝。李虎的孙子叫李渊,后来建立了唐朝,也就是唐高祖。在朱家川河流域,关于尔朱荣的传说故事代代相传,人们讲述着关于他的金戈铁马岁月,仿佛能看到当年战场上的硝烟弥漫,听到战马的嘶鸣声。

北宋时期,杨家将的故事也在这里广为流传。他们为了保卫边疆,抵御外敌入侵,在这片土地上浴血奋战。杨家将的英勇事迹和爱国精神,成为了中华民族的精神瑰宝,也深深烙印在朱家川河流域人民的心中。神池一带,还曾是杨家将屯兵之地,古老的城墙、烽火台,仿佛在诉说着当年杨家将保家卫国的壮丽史诗。杨六郎镇守边关、穆桂英大破天门阵等故事,成为激励后人的精神力量,也为朱家川河流域增添了浓厚的英雄主义色彩。

到了辽金时期,虞仲文出生于贺职乡宰相窊村。虞仲文自幼勤奋好学,才华横溢,他在政治、文学等领域都有着卓越的成就。在辽为官期间,他致力于改革,推行一系列政策,为辽的发展做出了重要贡献。他的文学作品也在当地广泛流传,为这片土地增添了浓厚的文化底蕴。宰相窊村因他而闻名,成为后人缅怀先贤的文化圣地。虞仲文的一生,既是对朱家川河流域文化底蕴的丰富,也是对这片土地深厚历史积淀的生动诠释。

在近现代,朱家川河流域也涌现出了许多杰出人物。赵宝成,出生于朱家川河畔的五寨县三岔镇,1924年由高君宇介绍入党,是中国共产党早期党员。他在白色恐怖时期,不顾个人安危,积极从事党的地下工作,为党组织传递重要情报,筹集物资。同时还变卖家中全部良田家产换成银元送往苏区。1933年8月,负责设计、实施中央苏区“六大建筑”工程,包括中央政府大礼堂、红军烈士纪念塔等,如期完成任务,这些建筑成为红色根据地的历史见证。红军长征后,赵宝成留在中央苏区,坚持武装斗争,在与敌人作战中英勇牺牲。他的英勇事迹和无私奉献精神,在朱家川河流域广为传颂,让这片土地上的人们懂得了信仰的力量,明白了为了理想和正义,要勇于奉献一切。

同样诞生于此的还有范若愚,他一生致力于传播马克思主义,为中国的革命和建设事业培养了大批人才,为推动科学社会主义学科建设、中国特色社会主义理论的研究和教育工作作出重要贡献。他的成长与这片土地息息相关,朱家川河水滋养了他,赋予他坚韧不拔的精神品质。他的事迹成为当地年轻人学习的榜样,激励着他们为国家的繁荣富强而努力奋斗。

张侯拉,保德县一位普通的农民,却以非凡的毅力和奉献精神,成为家喻户晓的全国造林英雄。他几十年如一日,坚持植树造林,治理水土流失。在他的努力下,曾经荒芜的山坡披上了绿装,朱家川河的生态环境得到了极大改善。他的事迹激励着更多的人投身到生态保护事业中,成为这片土地上人与自然和谐共生的生动写照。

古镇依河遗韵扬

沿着朱家川河前行,一个个文化名镇如珍珠般镶嵌在河流两岸。它们宛如一部部生动的史书,承载着岁月的记忆,见证着时代的变迁。每一座古镇,都是一部活生生的历史书,记录着朱家川河流域的兴衰更迭,承载着无数先人的智慧与汗水。漫步其间,仿佛穿越时空,感受到那份深沉的历史厚重感,令人不禁沉思与回味。

八角镇:位于神池县,历史上地处宁武关与偏头关防务连线,同为三关边防要塞。明朝时期,为了抵御北方蒙古势力的侵扰,山西内长城沿线修建了许多军堡,八角堡便是其中之一。据清《宁武府志》记载,八角堡由明兵王睿所筑,嘉靖年间又进行了修建,成为当时重要的军事要塞。曾设有都司署、把总署、关帝庙、城隍庙等建筑。如今,古老的城墙虽历经风雨侵蚀,但仍能感受到往昔的威严与沧桑。

三岔镇:地处五寨县,位于朱家川河三条支流交汇处,明嘉靖十八年筑三岔堡,因其东达神池,西通岢岚,北向偏关,当三路之冲,后人简称三岔。三岔镇凭借其优越的地理位置,成为明清时期重要的商贸集散地。来自各地的商人汇聚于此,驼队马帮络绎不绝,店铺林立,交易繁荣。当地的皮毛、药材等特产通过这里运往各地,商业的兴盛带动了文化的交融,形成了独特的商业文化与民俗风情。

沙泉镇:位于河曲县,沙泉之名源于当地丰富的泉水。朱家川河从镇边流过,为其带来了充沛的水源和肥沃的土地。沙泉镇历史悠久,文化底蕴深厚,拥有众多古老的庙宇和传统民居。该镇的李家沟保宁寺“八龙爷”闻名于晋、陕、蒙等地。每年庙会期间,周边地区的百姓纷纷赶来,热闹非凡,传统的戏曲表演、民俗活动在这里传承延续,展现出浓厚的地方特色。

桥头镇:在保德县境内,因明万历年间郡人陈天和募建普济桥于村前要道而得名。桥头镇多煤富水,又处交通要道,是保德县中部地区交通、工业、商业和文化中心,见证了保德县的发展变迁,是连接保德与周边地区的重要节点。这里不仅有繁荣的商业,还有深厚的文化积淀。村东头山上曾有兴隆寺,又名资福寺,建于北宋熙宁元年(1068年)。村中楼沟桥上曾有“暂一师阵亡将士纪念碑”,记录着山西新军暂一师抗战的辉煌战绩。

杨家湾镇:位于朱家川河下游,镇内有多个历史文化遗迹丰富的村庄,如稻畦、杨家湾、前会、故城、花园等。故城村宋淳化年间建有土城,村西黄河东岸的绝壁上,明崇祯年间建有钓鱼台,村内还有保存完整的关帝庙、魁星阁。钓鱼台俯瞰黄河,见证历史风云,关帝庙内香火绵延,寄托着村民对文化的敬仰。

朱家川河流域的这些历史名镇,散发着独特的魅力。它们是历史的见证者,也是文化的传承者,共同构成了朱家川河流域丰富多彩的人文画卷。

守护川河绿韵长

朱家川河是一条古老的河,也是一条充满希望的河,不仅承载着厚重的历史,而且也昭示着未来的辉煌。

巍峨的吕梁山,曾经是阻隔交通的天堑,如今却被条条隧道贯通。隧穿吕梁脊,桥架晋陕廊。神府公路、神朔铁路、沧榆高速跨越朱家川河,带动了沿线的经济发展,连接起山西与陕西的繁华,为这片土地注入了新的活力。

“绿水青山就是金山银山。”为推动沿河地区经济实现高质量发展,近年来,相关部门在流域范围内开展大规模生态治理,以“清河底、整新坡、建新岸、植新绿”为核心任务,沿线乡镇积极作为,携手相关企业,创新运用工程与生物相结合的措施,全力推进河道整治、生态修复、污染防治和水资源保护工作。拆除河道两岸有碍生态发展的建筑群,彻底清理多年累积的固废和生活垃圾,科学治理边坡,同步推进复垦复绿,从源头上减少污染源,周边生态环境质量得到显著提升。一幅“河畅、水清、岸绿、景美”的生态画卷正徐徐展开。2024年,保德县投入约1.26亿元,大力建设朱家川河桥头段环境综合治理应急工程,目前已基本完工。同时,投资3700余万元规划新建镇级污水处理厂,为流域生态保护助力。

如今,朱家川河流域生态环境明显改善,河水清澈见底,植被覆盖率大幅提高,呈现出勃勃生机。

黑鹳、白鹭、天鹅、绿头鸭等大批候鸟在此驻足。它们时而在冰面或浅滩上伫立,时而在河水中游弋,时而展翅高飞,鸣叫声回荡在河畔。这些候鸟的到来,不仅增添了朱家川河的生物多样性,也成了生态恢复成效的生动写照,成为摄影爱好者的最佳取景区。

朱家川河,这条晋西北的母亲河,承载着过去的辉煌,孕育着未来的希望,在新时代的浪潮中,正焕发出新的生机与活力。