书香四月 阅读人生

2020年04月14日

四月被称为“读书月”,因为有两个世界性的读书日在四月里,一个是4月2日的国际儿童读书日,一个是4月23日的世界读书日。古人有言:“治天下者先治己,治己者先治心”。治心养性,一个直接、有效的方法就是读书。“胸藏文墨虚若谷,腹有诗书气自华。”这份春日书单送给你,让我们一起爱读书、读好书、善读书。让阅读成为我们最优雅的生活方式,让书本成为我们的心灵家园。

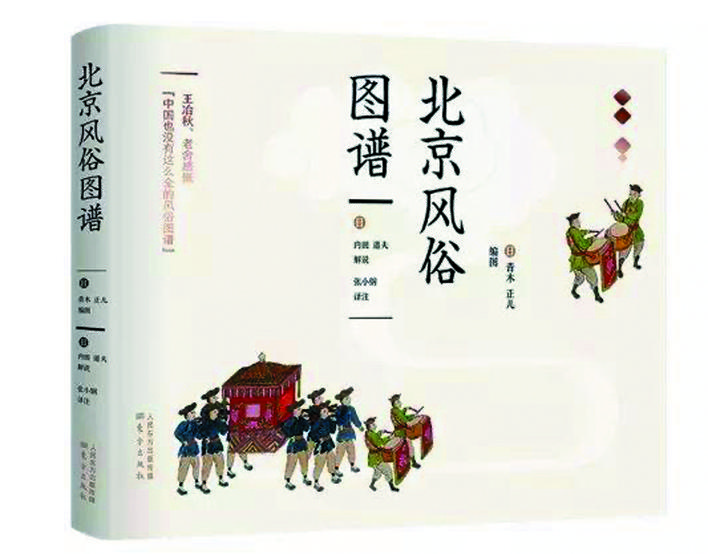

《北京风俗图谱》真切还原老北京风俗、物件和生活情状

日本著名汉学家青木正儿1925—1926年游学北京,延请中国画师刘延年等绘制了百余幅风俗图。1964年,同样身为汉学家的内田道夫为这批图画撰写了详细解说,以《北京风俗图谱》为书名推出单色印刷版。1986年,该书彩色版印行。本书即据彩色版翻译而来,是这本图文书首次与中国读者见面。书中收录117幅画作,涉及岁时、礼俗(婚礼和葬礼)、居处、服饰、器用、市井、游乐、伎艺8个方面,精美漂亮的图片,加上篇幅不大(每图千字左右)但追根溯源、颇具可读性的解说文字,真切还原了清末民初老北京的风俗、物件和人们的生活情状。在青木正儿请人绘图的时代,国人刚刚经历了新文化运动的洗礼,往往视传统为一种负面的存在;此际回望,往昔的种种,却都唤起我们一种美好的怀想。

《重生三部曲》打破文体、阶级的界限,显露出勃勃的雄心和圆熟的技艺

巴克夫人厚逾八百页的《重生三部曲》是非凡的文学杰作,具备一切达成这一标准的优秀品质。它也远不只是写战争创伤的战争小说和写心理诊疗的心理小说。《重生》《门中眼》和《幽灵路》前后相连但相对独立。作者将第一次世界大战后期实有其人的历史人物作为主人公放进小说,与虚构的角色展开可信的互动,从爱丁堡封闭的部队医院走向首都伦敦的市井生活,直到弹片横飞的前线战壕,场面宏大,又充满逼真的细节,更以罕见的力度,对人物心理做出深入的开掘。传统的战争文学用抽象的、丰碑式的社会记忆,代替具体的、创伤性的经验。但从个人层面上讲,巴克告诉我们,战争没有胜利者。

巴克夫人厚逾八百页的《重生三部曲》是非凡的文学杰作,具备一切达成这一标准的优秀品质。它也远不只是写战争创伤的战争小说和写心理诊疗的心理小说。《重生》《门中眼》和《幽灵路》前后相连但相对独立。作者将第一次世界大战后期实有其人的历史人物作为主人公放进小说,与虚构的角色展开可信的互动,从爱丁堡封闭的部队医院走向首都伦敦的市井生活,直到弹片横飞的前线战壕,场面宏大,又充满逼真的细节,更以罕见的力度,对人物心理做出深入的开掘。传统的战争文学用抽象的、丰碑式的社会记忆,代替具体的、创伤性的经验。但从个人层面上讲,巴克告诉我们,战争没有胜利者。

《珞珈筑记:一座近代国立大学新校园的诞生》回顾历史,多维度深层透视校园的变迁历程

本书是刘文祥先生在其博士学位论文基础上修改而成,包含了作者十年间的研究心得。作者以武大人治武大史,得其地利、人和之便,颇能发掘其幽深曲折之处。在利用丰富的中外文档案和口述史等资料的基础上,本书全面展现了1928-1937年间国立武汉大学的建设过程。作者以回顾中西建筑交流史和清末民初中国大学校园的变迁历程开其端,然后详细介绍国立武汉大学的选址、征地、设计建造过程和经费筹集情形,进而叙述校园的总体规划和建筑风格,最后以描绘其“湖畔大学”式的校园生活收束全书。作者兼纳历史学和建筑学研究方法与内容而熔于一炉,将国立武汉大学的建设放置在武汉城市发展的总体历程之中展开论述,并对民国时期教育与政治的关系、精英与民众的互动以及中外建筑文化的交流与融合等问题作了讨论。这种多维度的深层透视,成为本书的重要特色。本书持论有据,条理清晰,语言通俗晓畅,即使是描绘具体修建情形的部分也不会令人感到乏味,阅读体验颇佳。

《苏轼十讲》史笔文心,成就 “苏轼新传”

本书是作者朱刚十多年来在复旦大学中文系开设“苏轼精读”课的基础上完成的,凝结了作者多年治苏所得。作者以十个主题串联起苏轼的生命历程,并将苏轼置于历史与文化的洪流中,上下观照,既有对苏轼作品的精妙解读,也有对苏轼生平及相关史事的抉幽发微,史笔文心,成就了这部备受好评的“苏轼新传”。关于苏轼诗词中“鸿”“月”等意象的解读,对于苏诗大量使用“诗题”的文学史意义的解读,关于乌台诗案、庐山访禅、王(安石)苏关系等的梳理和分析,以及对北宋政治、文化、社会诸方面的呈现,细致入微。作者之读书得间、以小见大的功夫实在令人赞叹。更难得的是,整本书的编排以及每一讲的结撰均见匠心,文字清丽流畅,绝非一般讲义和论文集那般欠缺亲和力。

《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》走进传主的心灵世界,展现素朴而高远的人生境界

这是“敦煌的女儿”樊锦诗先生的自传,以樊锦诗口述、北京大学艺术学院顾春芳教授记录整理的方式完成。本书不但全面讲述了传主的人生故事,梳理了传主亲历的敦煌考古、学术研究和文物保护事业的风雨历程,对莫高窟在世界文明史上独一无二的价值也有深刻揭示。在采写过程中,樊锦诗与顾春芳结下忘年之交,互相成为了“懂对方的人”,因此,樊锦诗先生才愿意敞开心扉,讲述其在北京大学考古系师从宿白、苏秉琦等考古名家的青春求学往事,与终身伴侣、武汉大学考古系创始人彭金章先生相濡以沫的爱情诗篇,以及她顶住来自政府部门的压力,反对“打造跨地区旅游上市公司”和将敦煌莫高窟和月牙泉捆绑在一起的大景区规划两件事的具体内情等等;也正因此,撰者才能走进传主的心灵世界,向读者展现其素朴而高远的人生境界,从而让这一文本具有了感人的力量。

《应物兄》现实主义与现代主义的奇妙融合,探索当代知识生活的百科全书

《应物兄》呈现了思想史上曾经发生的争锋、对话及衍变,既是极其具象的又是极其概括的。李洱对知识者精神状况的省察,体现着深切的家国情怀,最终指向对中国优秀文明传统的认同和礼敬,指向高贵真醇的君子之风。小说刻画人物用笔自然,精妙传神,以应物兄为代表的当代文人群像个个栩栩如生,意味深长。小说家在虚构领域熟练地调动各种知识体系,使得小说充满了智性色彩。《应物兄》不仅是一部呈现、探索当代知识生活的百科全书,而且可以被视为一个关于当代文明困境的隐喻。《应物兄》借鉴了经史子集的叙述方式,每个篇章撷取首句的二三字作为标题,从容自若地铺展开物、事、情、理,是对现实主义文学精神、文学的先锋性现代性甚至小说本身的重新命名。李洱启动了对历史和知识的合理想象,并将之妥帖地落实到每个叙事环节,令人难以忘怀。

《云中记》系怀天下苍生、设身处地为别的生命着想的仁者胸怀,写出人性的尊严与命运的悲怆

《云中记》是一部饱蘸深情、庄严隆重的作品,强有力地回应了我们民族历史上关系重大、影响深远的事件。阿来不是在汶川地震发生的当下凭一腔热血投入写作,他对灾难性事件给人们造成的心灵创伤以及创伤如何修复经过了长达十年的思考,终于找到了属于他的独特表达方式。故事围绕一位藏族祭师阿巴展开,云中村因为地震之后潜在的次生地质灾害而搬迁异地,离开了祖辈生活千年的地方以后,村民们的物质、精神生活都经历了沧桑巨变,阿巴内心越发不安,他返回已成废墟的村子,在每一户人家前,焚香起舞,诉说过往。《云中记》是体现文学的高贵与尊严,同时也是有极高难度的写作,时刻系怀天下苍生、设身处地为别的生命着想的仁者胸怀,写出了人性的尊严与命运的悲怆。它把现实、梦境、神话与地震过程中每个人感受到的具体细节有机地融合在一起,深刻地反映了灾难发生之后,民族文化的历史记忆与民族精神脐带断裂后的溯望,可以说是5·12大地震之后沉淀下来的具有经典意义的作品。

《中国造园艺术》征引丰富史料,勾勒中国造园艺术的简史

本书是梁思成弟子、古建筑学家、园林学家、文史学者曹汛先生关于古典园林艺术的论文结集。上编是对中国造园艺术、叠山艺术发展历史的整体论述,以及关于沈园、网师园等具体园林的纠谬和考证文字;下编是对历史上的造园名家如计成、张南垣、李渔、叶洮、戈裕良等的研究。通过上编几篇概说文字和下编的人物研究,本书大略勾勒了中国造园艺术发生、发展、成熟、衰落的历史,可作为一本园林艺术简史来读。曹汛先生给我们印象最深刻的正在于其识力之高,往往片言只语就说出了一处园林乃至一种造园风格的成败得失,其对中国园林艺术秘密和精髓的深刻揭示堪称罕见。而其对一些具体园林史问题的考证,征引史料之丰富、分析论证之绵密,亦令人赞叹。

(来源:中华读书报)