尺素风雅代代传

2025年01月19日

□李贵银

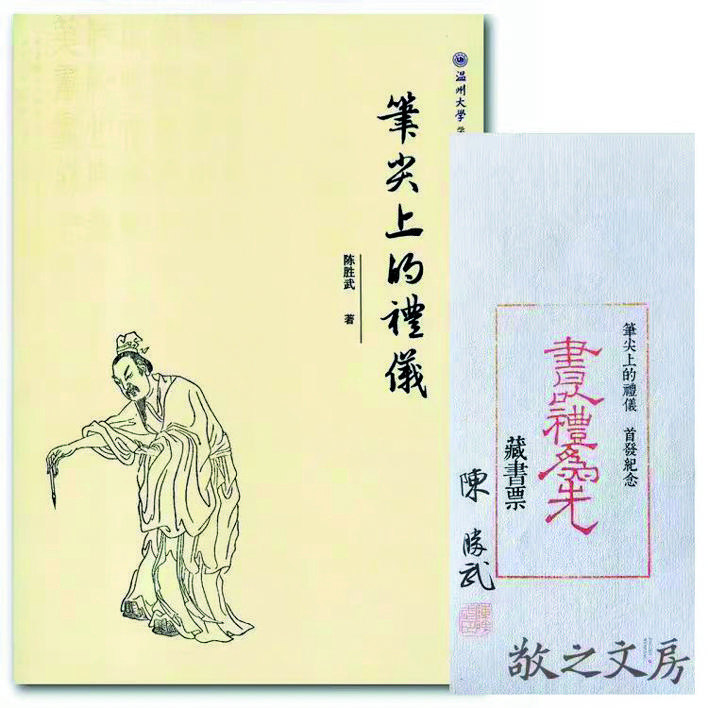

中国素有“衣冠上国,礼仪之邦”之称,在中国传统文化中,礼分为“礼”与“仪”两部分,礼是内核,仪是外在表现,礼的精神意义经由外在表现形式来彰显。所谓“礼仪三百,威仪三千”,大到国家的祭祀征伐,小到个人的揖让进退,都有严密的礼仪规范。在《笔尖上的礼仪》(中国美术学院出版社出版)一书中,作者陈胜武以实用性为导向,针对当今书画界经常遇到的问题给予了理论与实践指导。

中国传统书面礼仪包罗广泛,涉及冠、婚、丧、祭、射、乡、朝、聘等多种礼仪,相应也催生了多种文体,如婚姻文书、贺婚祝词、哀丧文书、碑志、挽联,以及日常交往中使用的信札。《笔尖上的礼仪》延续了古代书仪类著作的编撰传统,包含“书札”和“礼节”两方面内容。作者从历史角度梳理古代书面礼仪制度的源流与演变,清晰地厘清了书面礼仪的来龙去脉,搜罗各类文献提供实例印证,探索古代书面礼仪在当下创新转化的可能。

“欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处?”信札是传达思想和情感的书面载体,最能体现传统书面礼仪。《笔尖上的礼仪》对传统信札的礼仪规范进行细致梳理,为撰写信札提供了可供参考的指南。陈胜武指出:“谦敬就是要做到自谦敬人,得体就是要做到内容和形式、礼仪之间表里和谐。”谦敬得体不仅体现在内容上,也体现在书写材料、格式、字体乃至颜色上。以信札为例,传统信札从格式上来说,一般包括称谓语、提称语、思慕语、正文、祝愿语、署名等部分,每部分都有详细规定,就连信封书写也要体现自谦、敬人的原则。

要做到谦敬得体还要根据书写场合、对象、内容,选择合适的书写材料、字体、颜色。清代以来,常用红色八行的朱丝栏信笺纸表达喜庆平安的内容,用泥金纸作为喜庆主题的书法材料。针对不同情景和用途,字体选择也是有讲究的。唐人孙过庭《书谱》说:“趋变适时,行书为要;题勒方畐,真乃居先。”日常使用的字体主要讲求便捷,行书是首选;题写重要匾额、文书,楷书是首选。颜色使用上也要特别注意,如哀丧信札要用蓝色印泥。

传统书面礼仪在今天仍有应用的场域,书画界、文艺界人士在书写信札、对联等文体时,仍遵守传统礼仪形式。人们在日常交往中,出于文雅需要也常取法古代书面礼仪为今所用。陈胜武以追求古雅为旨归,在古礼今用方面进行了许多尝试。对于如何文雅得体地称呼女性,他认为可以恢复使用古代的一个文雅称谓——“女史”。女史是古代女官,掌管王后礼仪以及书写文件等事务,后世用作对有知识女士的敬称、美称,并且这个称谓和对方是否已婚毫无关系,除了小女孩,不管对方年龄大小都可以使用,在书画、信札等书面上使用尤其适合。

陈胜武还钩沉典故,发掘可以应用于贺寿、贺学、乔迁等重要场合的雅称。如贺寿可以用“以申嵩祝”“以贺嵩生”;庆贺他人父母寿辰可用“椿萱并茂”;祝贺今人高考、考研等重大考试上榜可用“南宫得隽”“南宫报捷”等;美称他人为祝贺升学举办的宴会可用“鹿鸣宴”等。在书画、信札中使用这些用语尤其古雅。此外,针对时下书画界存在的一些书文分离现象,陈胜武倡导让书法回归生活,传承书文合一的传统。他认为书坛振衰起敝的药方,便是提倡书家提高自身修养,而文言写作是一个非常好的途径。

著名学者、翻译家辜鸿铭主张把“礼”译为art,将礼视为一种生活的艺术。《笔尖上的礼仪》一书称得上是追求古雅生活的实用指南,不仅记载了传统书面礼仪规范,还探索了传统与当代融合的路径,尝试将传统的诗意融入丰富灵动的当代生活中。传统书面礼仪在当代的传承与实践,必将会使中国的尺素风雅代代传承。